#635 2025年9月13日

事務局からあなたへ

朝晩の風に、虫の声に、秋の気配が感じられるようになりました。いつもblue earth green treesの活動にご協力いただき、ありがとうございます。

9/27(土)の13:00~「第5回Love, Peace, Freedom & Diversityコンサート」では、参加者の皆さんが選んで下さったリクエスト曲を事前にお知らせいただき、当日、持ち寄った楽器で演奏し、声を合わせて歌います。今回は以下のリクエストをいただいています。

あかねこ音楽劇団の皆さんによる「レ・ミゼラブル」はとても素敵なミュージカルのステージをご覧いただけます!

☆レ・ミゼラブル

☆バラが咲いた

☆明日があるさ

☆手のひらを太陽に

☆The Rose

☆上を向いて歩こう

☆アンパンマンマーチ

☆Bridge Over the Troubled Water

☆ドラえもんのうた

☆森のくまさん

15:00~「第5回一枚の写真から」では、事前に参加者の皆さんから一枚の写真を送っていただき、当日、それぞれの写真をスクリーンに映し、お一人おひとりにお話していただきます。お一人おひとりのことをより近くに感じるひとときとなります。

「第5回Love, Peace, Freedom & Diversityコンサート」&「第5回一枚の写真から」の参加費は参加者の皆さんのお気持ちをドネーションとしてお預かりし、AMDA社会開発機構にお送りし、シエラレオネ小児病院事業に活用いただく予定です。

ご興味のある方はプロジェクト案内からお申し込み下さい。心豊かな時間をご一緒できることを楽しみにしています。

#634 2025年9月13日

From Antonio Mir MONTES to you

Thank you very much for your support.

This summer, two buildings were built: the Secondary Education building and the reception building, which, on the upper floor, will accommodate volunteers who come to My Avenir.

In fact, right now someone has come to help at the start of the school year: she's very happy.

You can find photos and videos in our website: I hope soon will be a good English version: https://myavenir.org/principal/album-fotografico/

There's news.

The Spanish Government has accepted our proposal to become a Foundation. So now, the legal entity that manages all resources (money and school supplies) is MY AVENIR FOUNDATION.

I really appreciate your generosity. You are a My Avenir sponsor 😄.

You already know that you have friends in Mallorca, Spain.

#633 2025年9月6日

木村直子からあなたへ9月の詩

そのひとがうたうとき (When the People Sing)

作詩 谷川 俊太郎 作曲 松下 耕

そのひとがうたうとき

そのこえはとおくからくる

うずくまるひとりのとしよりのおもいでから

くちはてたたくさんのたいこのこだまから

あらそいあうこころとこころのすきまから

そのこえはくる

そのこえはもっととおくからくる

おおむかしのうみのうねりのふかみから

ふりつもるあしたのゆきのしずけさから

そのひとがうたうとき

わすれられたいのりのおもいつぶやきから

そのこえはくる

そののどはかれることのないふかいいど

そのうではみえないつみびとをだきとめる

そのあしはむちのようにだいちをうつ

そのめはひかりのはやさをとらえ

そのみみはまだうまれないあかんぼうの

かすかなあしおとへとすまされる

そのひとがうたうとき

よるのなかのみしらぬこどもの

ひとつぶのなみだはわたしのなみだ

どんなことばももどかしいところに

ひとつのたしかなこたえがきこえる

だがうたはまたあたらしいなぞのはじまり

くにぐにのさかいをこえさばくをこえ

かたくななこころうごかないからだをこえ

そのこえはとおくまでとどく

みらいへとさかのぼりそのこえはとどく

もっともふしあわせなひとのもとまで

そのひとがうたうとき

混声合唱曲集 「そのひとがうたうとき」 より

2025.9 大阪市旭区

#632 2025年9月6日

ルミカからあなたへ

第33回難民・避難民の皆さんと進むプロジェクトのご報告

7月・8月の距離をご報告下さった皆さん、ありがとうございました。今回は25人の皆さんから「6234.533km」を「歩いた」「走った」「泳いだ」「自転車に乗った」とご報告をいただきました。

第1回~第32回 248,506.975km

第33回 6234.533km

第1回~第33回

254,741.508km

7月・8月のドネーション10,000円を国連UNHCR協会にお送りし、難民・避難民の皆さんのためにご活用いただきます。

私は甘酒が好きでいつも飲んでいるのですが、甘酒は飲む点滴とも言われるほど疲労回復にも効果があるそうです。

まだまだ暑い日が続きますが、皆さまもそれぞれの体調管理で体調に気をつけてお過ごしください。

次回は、9月・10月の距離を11月1日にご報告下さい。

また、11月2日(日)14:00~15:30、「第1回ストレッチとエクササイズ」をSHARE HOUSE little treesミーティングルームで行うことになりました。ご都合よろしければ、ご参加下さい。皆さんとお会いできますことを楽しみにしています!

参加者のお声

・アフガニスタンの地震で被災された皆さんにお見舞い申し上げます。一刻も早く、安全な環境を取り戻され、ご家族が一緒に暮らせますようにお祈り致します。

・ガザの状況を思うと心がいたみます。必要な人たちに食糧が届きますように。

・7,8月は286kmでした。昼間は暑いのでバイクで移動していますが、毎朝のように散歩やジョギングを続けているので、そこそこの距離になっています。でも、よく立ち止まって草木を眺めるので、5000歩くらいにしかならないのですよ。新学期が始まりました。でも、出席が少ないのです。アジアの(?)人たちは新学期は9月から、と決めているのでしょうか(笑)。

・朝5時頃から歩きに出るのですが、最近は日の出が遅くなり、太陽の明るくなるのを見ながら歩いてます。

・慶良間諸島へ海ガメに会いに行ってきました。爽快な慶良間ブルー!でも、座間味島では水温上昇や遊泳者の踏みつけにより珊瑚が白色化し滅ぼされていき、海遊区域を区切る保護活動でまた増加傾向にあることを知りました。海水浴場への道中で知り合ったリスボン出身の家族に、別の島に海ガメがいると情報をもらい、急遽、阿嘉島へ。龍宮城のようなカラフルな珊瑚が広がっていて魅せられました。翌日は帰りのフライトに乗るつもりでしたが、天気が一変し、強風高波でフェリーは次々と欠航。大急ぎでフェリーに飛び乗りましたがジェットコースターのように揺れ、生きた心地がしなかったです。大自然に近づけば近づくほど、素晴らしい景色の感動と恐怖、身の危険の両方を毎回感じます。安全に、慎重に、を忘れず楽しんでいこうと思います。

・7月、8月は猛暑で、お散歩はほぼできませんでした。通勤、ウォーキングマシン、イオンの中を歩くくらいでした。5月、6月は、まあ普通に週末は桃の木台をお散歩してましたし、時々海まで歩いても行きました。

・夫婦の7月・8月の距離は401kmでした。夫がほぼ毎日、約2万歩を歩いているらしく、かなり距離が増えました。

・最近は朝型人間になろうと5時半起で6時過ぎから家の周りをゆっくりですが走っています。日中はクーラー環境なので、朝の汗かきが体調管理です。

・7月8月の家族の走行距離は1132kmでした。

愛媛に帰省し、サンゴ礁や熱帯魚きらめく海でのシュノーケリング、プール、釣り、野菜の収穫など家族で存分に楽しみました。

慌ただしい日々ですが、大自然にいつも力をもらっています。

・暑さのせいで報告するの コロッと忘れてたよ。

…暑さのせいにしたらアカンなぁ。 ごめん。

7月 209.1㎞

8月 177.1㎞

昨年10月から月200㎞+を達成…してたけど

8月で途切れたよ。

…暑さのせいやなぁ。暑さのせいにしたらアカンって言ったとこやのに…もぉ…

9月から 再挑戦や。

挑戦することを楽しもう な。

挑戦できることがあるのは ホンマ エエことや。

プロフィール:スポーツトレーナー、blue earth green trees難民・避難民の皆さんと進むプロジェクトリーダー

種を蒔く:#618,609,598,589,577,567,555,538. 524. 507. 496. 487. 466. 410. 386. 367. 339. 316. 288. 264. 255. 214. 201. 190. 181. 168. 154. 140. 126

沖縄 座間味島 古座間味ビーチ

7/17松井 おさむ撮影

#631 2025年9月1日

小原祥子からあなたへ

大変遅くなりましたが、第18回ひとときカフェのご報告をいたします。

当日はセルフケアヨガに続く時間で、体をじっくりたくさん動かした後の心地よさを感じつつのスタート。今 感じている体のことから始まり、様々なお話へとつながっていきました。それはやがて、それぞれが紡ぐ言葉がご自身の中で深く響き、さらにはお互いの心の中にも大切な共鳴が生まれる時間、そして、そういった実感の中でさらに時を重ねてゆく、とても豊かな時間となりました。

それぞれの内側の響きから新たに紡がれる言葉はもちろん、表情や間合い等、あの場の全ての空気感の中で、聴き合う時間はいつしか響き合う時間となり、お互いを大切に思い合う気持ちもたくさん行き交い、その優しさに心震える有難い時間にもなっていった…そんなふうに、今 改めてしみじみうれしく思い返しています。私自身、忘れかけていた記憶が甦り、思いがけない気づきを得ただけでなく、未来にも思いを馳せる時間につながり、長く続く恵みをいただたような気持ちです。

深い思いが行き交う中で、それぞれの中で大切な何かが動いていると確かに感じられる瞬間…そんなひとときを誰かと共にできている喜びにも温かく満たされ、深く深く心に残る時間となりました。

毎回、同じ奈良の地で、同じ「ひとときカフェ」という場ではありますが、その度に唯一無二の貴重な時間を共有させていただけることに、新たな感謝の気持ちでいっぱいです。 ご参加の皆様、今回も本当にありがとうございました。

次回は11月22日(土)開催の予定です。皆様のご参加をお待ちしております。

プロフィール:blue earth green treesひとときカフェ プロジェクトリーダー

種を蒔く:#615,607,583,564,545,533,499. 474. 455. 438. 397. 357. 309. 247. 231. 213. 7

#630 2025年9月1日

岩﨑 裕保からあなたへ

第19回 「SDGs勉強会:まちづくりを考える」報告

初めのワークは、2人1組になって、教室のような形(前の人の背中を見る位置関係)で坐って、後ろの席の人がこの図の情報を伝えて、それを聞いて前の席の人が「かおるさんの家から小学校まで」の地図を描いていきます。

図を描く人は質問をしてはいけません、聞いたことを描いていくだけです。また情報発信者は後ろの席から前の人が描いているのを見てはいけません。出来上がったものを見て、2人で話し合いをします――かなり正確に描けたか、どう言ったらきちんと伝えられただろうか、なぜ間違ってしまったのだろうか・・・

右・左という表現だと立ち位置で反対になってしまうのでそれを避けるためには東西南北で伝えた方が間違いを避けやすい、図にあるすべての情報を伝えなくても目的地には着けそうだが道案内としては目印をできるだけ伝えてあげた方が親切だ、図の完成という観点からは記入用紙からはみ出してしまわないようにするためには目的地が用紙のどこにあるのかを先に伝えるのは賢明だ、といった声がありました。作図者が質問ができれば違う状況が生まれるでしょう。

「まちづくり」そのものとは直接関係はありませんが、伝達の在り方で理解度に違いが出ることに気づけたのではないでしょうか。

次に、参加者一人ひとりに「役割カード」を配布し、住民によるまちづくりのための話し合い(ロールプレイ)を行いました。「母親の介護をしている主婦(50歳・女性)」「商店街の美容院店長(32歳・男性)」「看護の専門学校生(21歳・女性)」「年金一人暮らし80歳・女性」「小学3年生(9歳・男性)」「在住外国人(20歳・女性)」「ホームレス(58歳・男性)」がそれぞれ「自己紹介」をし、「悩んでいること」や「気になっていること・人」のことなどを話し合っていきます。「改善したいまちの問題点」と「その問題から連想される問題」などに展開したかったのですが、やはり架空の設定ではうまくかみ合わないので、奈良の町の課題などを出し合ってみました。「観光(客)」「昔からの住民と比較的新しい住民(の関係)」「道路(の状態の悪さ)」などが指摘されました。行政にかかわってもらう場合、まず誰に接触するかそして何を伝えるか、次には誰に何をという風に進めざるを得ないことが予想できますが、市民同士の風通しのよい話し合いや関係がベースになります。

どういうまちにしたいかという意識によって方向が決まる例として、神戸市議会が1970年代半ばまでに神戸港を非核化(核を積んていないという証明を出させる)した事例――その記念石碑はJR元町駅近くにあり、全会一致の決議以降米艦船は神戸には寄港していない――や、ニュージーランドが国家として非核化を進めた第一歩は「我が家に核はありません、お宅は?」という風に個人宅から始まり、町レベルにそして国家レベルにまで非核を確認していったことなどを紹介しました。そして参加者の暮らすところは「非核都市宣言」あるいは「平和都市宣言」をしているかを尋ねしました。日本の総人口の90%ぐらいの人たちは「非核宣言」(など)をしたところに暮らしていること、しかしその非核というのは戦争関連の核についてだけであって原子力発電などの核については触れていないことも伝えしました。

また、文章表現は事実(fact)と意見(opinion)に分けられます。「N君は頭がいい」は意見です。「N君は数学のテストでいつも90点以上を取る」と言えば事実になります。「今日は天気がいい」は意見で、遠足に行く児童にはいい天気でも田植えを待つお百姓さんにはいい天気とは言えません。「今日は晴れている」とか「今日は雨だ」と表現をすれば事実になります。「事実に基づいた議論を」と言われて久しいが、事実と意見を区別できるような学習がまずは必要ではないでしょうか。

当初のテーマ通りに展開できず、脱線をしてしまったことをお詫びします。

プロフィール:blue earth green trees SDGs勉強会プロジェクトリーダー。同志社大学法学部政治学科卒業、同大学院アメリカ研究科修了。ニュージーランドが関心の地域。私立中高で英語を教え、その後大学に移って「平和研究」「国際協力論」「NGO/NPO論」などを担当。2008年から6年間開発教育協会(DEAR)代表理事。今はDEAR顧問と関西NGO協議会(KNC)監事。

種を蒔く:#619,606,588,575,569,547,537,522,494,385,383,360,354,349,342,319,310,303,292, 266, 259, 254, 237, 224, 197, 175, 143, 124, 121, 98, 79, 73, 69, 67, 48

#629 2025年8月24日

東口千津子からあなたへ/ From Chizuko HIGASHIGUCHI to you

今朝の気温は、奈良32度、名古屋33度、メルボルン12度、アテネ29度、ソノマ29度、ホノルル28度などと確認しながら、毎日、それぞれの国/町で暮らす家族や友人たちを想い、一日が始まります。関西に暮らす友人たちや繋がる皆さんは奈良と1~2度変わるくらいの毎日ですね。

国内外の繋がるお一人おひとりが、安全に心身共に健康で、穏やかに楽しい一日を過ごせますようにと祈ります。

今年の1月、夫婦で先行的腎移植手術にチャレンジした日、夫のからだも私のからだも細胞たちが協力し合い、うまく循環するようにと祈りながら、深呼吸を繰り返しました。翌日、ベッドの上でゆっくり足を動かし、膝を立てることができた後、次にからだをゆっくり横に向けて傷口に負担がないように少しずつ足をベッドの横に下ろし、そっと立ち上がることができました。「歩く」ために必要なプロセスを数えながら、こんなに複雑な動きをからだの各部分がそれぞれこなし、かつ相互作用を起こしながら、一歩、また一歩と進んでいくのだったとあらためて発見しました。点滴のポールに助けられながら夫の病室までなんとか辿り着き、笑顔で再会できたことに大きな喜びを感じました。夫婦共に回復に必要な時間が経過した後には、また一緒に歩けますようにと祈りました。

それぞれの退院後、日常のリズムが戻り、春には近所の佐保川の満開の桜や、その後の新緑、奈良公園のカシ、マツ、スギ、クス、サクラ、モミジなどの深い緑に癒やされ、散歩を楽しんできました。

術後半年が経過した7月の検査結果は二人とも良好で、8月には美しい自然の景色を楽しみながら歩く旅を実現できました。夏の上高地の早朝、優しい陽光を浴びながら、穂高連峰の稜線を見つめ、梓川の澄んだ水の流れと渡る風、川辺の水音、緑の森を体感してきました。シラカバ、ダケカンバ、カラマツ、ヤナギなどの木々、トモエソウ、ソバナ、アザミ、トリカブトなどの草花、オオルリ、ウグイスなどの鳥のさえずり、ニホンザルやマガモや蝶やトンボとの出会いなど、一瞬一瞬の発見や喜びを分かち合いながら歩く早朝の時間は心躍るひとときです。豊かな自然のあちこちに死を含めた「いのちが巡る旅」が感じられるからこそ、有限の生が輝くとあらためて教えられます。

数年前に出会った「動的平衡」(福岡伸一著)に関連する書籍を繰り返し読んでいると、そのあり方が自然の中に読み取れて、人間もこの中の一粒の種であり、この流れの中の一滴の水なのだと感じます。「生命とは粒子の流れで、相互補完的な環の中にある流れ」、「絶えず動きながら、流れながら、バランス(平衡)を取り続けること」「絶えず分解と合成を繰り返すことによってエントロピーの増大にあらがいつつ、自らの秩序を保つ生命のあり方」「柔軟で可変的であること、受け取りつつ手渡す利他的な流れの中にあること」「私たちのいのちは、利他によって紡がれてきた38億年の生命の流れの中にある」というメッセージが自分自身の深いところで響きます。

2025年大阪•関西万博のシグニチャー•パビリオン「いのちの動的平衡館」では、この生命哲学が光のインスタレーション装置で表現されています。

「国旗なき医師団」や「AMDA」など、世界の厳しい環境で生と死に対峙しながら奮闘される関係者の皆さんは、「いのちの動的平衡」について深く体感される日々を過ごしておられるのではないかと想像します。

8月8日に開催した「第33回種を蒔く人のお話しを聴く会」では長いお付き合いの「AMDA社会開発機構」から海外事業運営本部長の白幡利雄さんが岡山から奈良に来て下さいました。AMDA社会開発機構の皆さんは、世界の各事業地のコミュニティで多様な個人と共に医療環境を整える事業、教育事業、農業の事業などに尽力されています。中長期の視点を持った事業にチャレンジされる中で、どんなに素晴らしい働きを重ねてこられても、突然紛争が再開したり、手術や診察に必要な医療環境が破壊されたり、電気や水の供給がストップしたり、さまざまなトラブルが生じることもあります。そのような中でも、現実と対峙しながら、現地コミュニティの方々の声を第一に、何をすべきか、何をすべきでないか、常に冷静に判断されながら進み続けておられます。ホンジュラスの事業地では、新生児蘇生法の研修や母親と乳幼児の健康支援などの事業が進んできています。乳幼児死亡率の高いシエラレオネの事業地では、小児病院の運営支援、医療器具や医療品の提供などの事業が進んできています。

一人ひとりのいのちの尊さはホンジュラスもシエラレオネも日本も同じ。妊産婦が安心して出産し、生まれてきた生命を家族と共にしっかり守れますように、また新生児や乳幼児が必要な医療を受け、健やかに成長していけますようにと心から祈ります。

9月27日の「第5回コンサート」&「第5回一枚の写真から」のドネーションはシエラレオネ小児病院事業で、10月4日の「第34回&第35回種を蒔く人のお話しを聴く会」のドネーションはホンジュラス事業でご活用いただけるように、AMDA社会開発機構へ全額をお届け致します。ご都合がよろしければ、各プロジェクトにご参加下さい。お一人おひとりのご協力に感謝致します。

I hope you, your family and your friends are in good health. We can share such a beautiful nature in each community, each area and each country, even if we are living in uncertain times. We can find something to live our lives for ourselves and for our family and friends, even if we face the difficulties and challenges.

Please have beautiful days with someone to love.

Love, Peace & Aloha

プロフィール:一般社団法人blue earth green trees代表理事

種を蒔く:#623,613,603,596,587,584,576,566,565,549, 530, 520, 510, 506, 501, 486, 482, 461, 454, 453, 444, 423, 419, 413, 409, 403, 399, 381, 376, 355, 346, 312, 307, 287, 271, 261, 244, 174, 158, 145, 125, 118, 79, 56, 42, 1

#628 2025年8月16日

村田進からあなたへ

創作体験法17:

総合考察

1.問題:志賀直哉『暗夜行路』は、作者が長いトンネルのような夜道を歩くように出自を問い、世間の見方や世襲と折り合いを見出だそうとして中々みつからない自分の生い立ちや家族の中の自分の立場を模索し放蕩的な生き方の中にも救いを求め真実を問いかける小説である。本論では、主人公謙作の生き方や葛藤を通して次第に開かれてくる家族の秘密や社会との関わりの実相が暴かれて行く中で、時代や文化や個人の在り方を模索しつつ、自らを縛り付けてきた因習や制度や狭い価値観に挑戦し生きるか死ぬかの極限状況を切り開こうとする作者自身の生き様や自らの価値観を問い直そうとする苦悩する姿をあからさまに開示してゆく作者自身の苦悩がテーマとなっている。

2.方法:したがって、本論は、一人の大正期を生きた作家の時代と価値観を浮き彫りにすることによって、人間志賀直哉が辿った道筋を追いながら、自分の運命の真相を知り目に見えない人間関係の蜘蛛の巣のような構造に捉えられながら、自分が置かれた立場を自覚してゆくプロセスや運命に翻弄されて自暴自棄に生きるわけでもでもなく、精神的に彷徨いながらも他者や家族に護られながらまっとうに生きる姿から人間の本来的な在り方を問い、生きる価値や存在の意味を考えるとともに、悪魔の誘惑や女性関係の複雑な綾の中でそれをいかに解脱してゆくかの心理的、思想的、宗教的な意味を見出だそうとする試みであった。その方法として、一つの人間主義的な尺度を用いて、彼の生き方が果たして体験過程から見て自己一致に向かうものであったかどうか、そこから得たものは必要にしてかつ十分な条件であるのかいなかなど検討した。この尺度は、項目尺度であり、セラピスト・マナーを問うものであり、畠瀬稔のセラピスト・マナーを元に、新田泰正氏の【閉じていく態勢】の項目尺度を参考にしながら、主体変様的な変化のレベルを小説中の主人公の心の変化に当てて考察した。そのような体験内容の変化のプロセスばかりでなく体験様式や文脈や物語の構造的な特徴にも注目し、SLAの方法により論究した。

3.結果と考察について:そのためにセラピスト・マナーの主体変様的な変化の項目として「共感」を取り上げて、そのレベルの変化についての概観を述べた。また、新田「物語が危険になる場合」という論文(2022)と発表(新田、2024)に基づく4つのカテゴリーと11の概念から成る【閉じられていく態勢】の尺度から、本論文の「善」に対する「悪」、「罪」に対する「罰」という2項対比の価値観から、体験過程レベルの項目尺度を引き合いに出し体験過程の上位概念に対する下位概念に言及した。その結果、作家と主人公はじめ登場人物を行為的レベルとともに心理的レベルから評価し、「作品人格」という見方から、小説作品中の登場人物を作者と彼を取り巻く家族や対人関係のリアルとほぼ同レベルに見立てて、文脈から類推する手法を用いて、作者の婉曲法をプライバシー保護の面から生かして作家論を展開したことを断っておきたい。

4.構造論の展開:五芒星物語から六芒星物語へ

五芒星の構造の特色は、5行の平行線から構成されるヨコの交差のない5つの直線とタテの同じく交差のない直線が直角に交わる格子模様の形態とは、対称的に5つの直線が隣の角と交差する形で交互に接して飛び飛びに隣の角と同じ角度(24度)でつながっていく星形5角形である。それらの5角を直線で結んでいけば、正五辺形が成り立ち、五芒星の真ん中には小5辺形が成り立つ。海女や女性の守護神を祀る神社にはこの平行線の五行にタテに4本の平行線を交差させた文様(相生図)とその「五芒星」の文様(相克図)が並べて富士山頂の神社には祀られてある。それは、山の神に捧げられた海の神の象徴であり、男女の神々の非交差と交差した在り様を表す文様である。それは、東洋の陰陽五行説にまつわる考え方に由来するものと思われるが、西洋式の論理学的な2項対比の考えとも結びつく考え方であることを筆者は先行研究(2023)において明らかにした。コルブ図(1964)経験学習理論は水平軸(X軸)に経験と観察のステージを考想し、垂直軸(Y軸)に感情と思考のステージを考えてそれらが順に交互作用する仕方を4つのステージで図表化したのである。それは、5つの星の運行を陰陽の濃淡で表した格子模様の図で表した「相生図」と似た配置図である。すなわちヨコの配列を項目と考えれば、タテの配列はそのレベル(水準)と考えられる。これらは、項目毎の水準を表す尺度なのである。その一定の基準が破られ新たな基準が規則的に成立した形態が星形の五芒星であり、破格のイメージと相争うスタイルの物語を含み、かつ新たな秩序を予期する「死と再生」の物語を展望する。シェークスピア『ハムレット』の物語がそうであった。登場人物の相関図は、「相生」とは裏腹な「相克」の心理的葛藤から仇討ちや返り討ちといった戦いと死のドラマを通して再生への道が開かれて行く一種の宿命的な図へと展開していくのである。日本の義経物語や奥の細道の物語にも一脈通じるようなどんでん返しの構造が内包されたものであった。しかるに新たな構造が本論に登場してきたのは全く予期に反する出来事であった。それは、六芒星の形態であった。それは、5つから6つへの何かの要素が加わって成立した者ではなかった。共通するのは、要素間の交差の在り様や形態が違うだけであった。構造と内実の相関性にかかわらず、登場人物の関係性が一見無秩序に見えていたものが人格的な特性を帯びて来て、堅固な形態に発展して行く中でその根底に強力な眼に見えない一種の主張が芽生え一つの体験過程の流れとなって物語にまとめられていく体験のプロセスが生じてきたとでも言おうか。この謎が浮き上がって問題解決を迫る過程から「内」が「外」に暴露し新たな秩序が芽生えて展開の反転図が描かれ元に逢着してゆくという行為的直観のなせる技が小説の主人公の身内に生起し「不知の開け」が起る主人公の自己心理治療者としてのセラピスト・マナーの発展が見られたわけである。これが六芒星物語のSLA(ストーリーライン・アセスメント)の開発につながったといえるであろう。六芒星物語が進化形である理由の一つは、その中にヨコのねじれとタテのねじれが継時的に生起して、しかも織物を縫うように縦横にいくつものエピソードを重ねて体験過程と体験のプロセスを積み重ねていく手法を作者は新聞の小説欄を借りて行い、自己の物語を綴って行く中で、「不知の開け」を体験し、それを書きながらに気づいてゆくプロセスを経験しながら書きながらに構想すると云うやり方で西田「行為的直観」を小説中に積み上げていくという新たな構造的な仕組みを文体として創出していくという作業を行ったことが新しい独創的な方法であったことである。その結果、本文で見てきた通り、一筆書きのように体験過程が綴られて行き自己の出自に関する謎が生まれそれが結婚話を種として、身内や自分の中で広がって行く過程で、暗夜行路のように彷徨いつつ灯りを求めるかのように人生の暗い側面を生き、ついに家出を敢行し山寺を行脚し大山の山奥で悟りを得、光を見る最後のクライマックスへと歩んでいく姿があるのである。この人生行路の中で懊悩しやっと手にしたものは、不条理を超えた真実であり、それが大山に象徴される宿命であり、その影を慕って救済に駆け付けた妻の光のような存在であり、その陰陽合一する姿が六光星の物語に結実する表裏一体的な行為と心理が一体化した逆三角形の祖父と母の愛情の結晶が謙作という主体に与えられた影の光であったことに気づかされるのである。真実の両親は本当の姿と形で小説中に現われて来てはいないが、その分身としてお栄や義理の父親の影をとおして感じさせるので登場人物の一角をなしていたことが次第に表立ってきてわかる伏線や文脈となっている。大山の風景が謙作の大地の親のような謙作がその懐に包まれたような印象を与えるのはそのお蔭である。ハムレットのような懊悩は、タテの思考と感情の深まりとして、大山に彷徨い込んだのは、「内」と「外」の自分と環境の没交渉から解脱せんとして苦悩する「ねじれ回復」の道程を表す「交差の道筋」であった。三角形と逆三角形が重なった形態は6角形であるが、それは、謙作が育った家族図の中の大三角の図、それに対して逆三角形は、新婚の妻と赤ん坊と謙作が新たに作り出すこれからの家族図を反映して、中心に新たなステージを内包する形態として安定した物語構造を象徴する体験の様式的な側面を表し内容と形式が一致している構造も感慨一入である。主人公が死んで再生するのではなく生きて「即身仏」となるところが五芒星物語から六芒星物語へと推進した作者直哉の悟りであったと云えるであろう。

結語

前作で提唱した非交差の概念は、対人関係における行き場のなさを表している交差概念の拡張概念として2項対比のアンチテーゼを表す概念であると定義した。それは、個人における絶対矛盾的自己同一という相矛盾する要因が自己同一する、閉じられた構造内で現象する個人の核心にある楔型の三角形の最小単位で象徴されるような形態である。それらが2つ以上合成される時、4角形や多角形が構成されて行き、相互関係が成立し、家族の単位や社会の対人関係の図が広がって行く。そのうちの三角関係は最小単位の対人関係を表すが、交差のない「非交差」の関係性として〔閉じられていく態勢〕を呈する概念として考えられた。(筆者、2023)本書で取り上げた志賀直哉『暗夜行路』はそのような閉じられた関係性を内に秘めて登場する主人公がハムレットのような懊悩を抱えてそれをいかに乗り越えるか闇夜の中の一筋の灯を頼りに放浪する物語である。閉じられた関係性とは、主人公謙作が次男として育った時任家の祖父と母親の間で生まれたという秘密の出自を結婚前まで知らされずに育てられてきたという事実である。この事実を受けいれて行く体験のプロセス(「外」なる有機体経験)と体験過程(「内」なる自己概念の変化)が本書のテーマである。物語の文脈にある伏線としての有機体経験と自己概念の関係性は、最初は問題が主人公に意識化されていないという意味で、「外」と「内」が、自分の意識だけでなく周囲の反応に何となく不自然なぎこちない気遣いや触れてはいけないもののように扱われて乖離があった。その事実が結婚相手を選ぶ過程で兄の信行の手紙から本人に知らされるのである。しかし、本人は、親子の関係や家族関係の中でうすうすそれに気づいて行く待遇の違いや父親との関係において表面化してゆく表向きと本当の間の齟齬や同情や遠くから見守られている庇護的な薄靄のような隔たりを感じて刹那的な生き方に憂き身をやつす毎日を送っていたのである。このような家族関係をひも解いていくと中心には謙作の家族や知人など彼を取り巻く「重要なる他者」との「六角形」の図と彼自身の自己概念の「三角形」の図が浮かび上がってくるのである。

それらの中には祖父と母親と息子謙作の関係性が含まれています。「祖父と母親」は決して表には表れては来ません。しかし、背景には常に両親がいて、自分との体験的な距離を近づけて来ます。義理の父親との確執もここから生まれここから消えていく。そのような切ない愛を抱えて育ち一人の人間として成長した主人公の心の軌跡が二つの三角形が交互に合わさって六角形の形態の中に描かれて「内」と「外」が反転暴露されて推進してゆく。その中心には人間有機体の様々な構成概念が交差しそこには時空を超越し永遠にたゆたう宇宙の調べの交響があり、その一人が人間志賀直哉である。そこには、浦島太郎の玉手箱があるかもしれない。時間を超越した永遠の価値を問う物語がある。そこには十字架がある。それは魂の復活と再生の物語がある。楽園を追い出されたアダムとイブの物語があるであろう。世界の終わりに残された生き残った者のノアの箱舟の物語もあるであろう。暗夜行路の物語もこの六角形の六芒星物語の中にあるのである。

結論

死生の一線を超えて

そこで本論の最後に、物語の創作体験から措定した「いかに生きるか?」という主題に還ってまとめてみたい。六芒星の構造が示唆するものを考えると、ハムレットが身を犠牲にして挑戦して叔父王クローディアスが父王を殺して権力を奪っただけでなくその王女でありハムレットにとって母親であった妃を父の死後わずか2カ月で奪ったという権力的かつ道義的な野望に対して、父王のかたき討ちを取ると云う手段に訴えて、「死と再生」の道を選んだ道理があった。これを五芒星物語として、犠牲者の悲劇のドラマと銘打ったのである。しかるに、六芒星は悲劇の主人公謙作の背後に父親を欺き母と契りを結び不義の次男坊を生んだ消息をもつ祖父の存在があり、小説中には全く姿を見せないが、女中のお栄をかつて妾にしていた関係が次第に明らかになるプロセスがあって、母親とともに何かと目をかけてやっていたことがお栄の時任家の中の立場を強固なものにして存在価値を高めていき、謙作は、お栄に愛着を抱くようになり、自然に性的な対象と考えるようになって求婚したいと長男信行に相談することになるのである。信行はそれを知って長男の立場から父親に相談するが、祖父との関係からお栄との結婚は断固反対され、それをきっかけに謙作はお栄とともに家出を敢行し、父親との確執が表面化してくる経緯があった。このように、謙作こと志賀直哉は、出自にハムレットと同じような母親と王妃の関係や義理の関係の父親と自分が実の父親である祖父の隠し子という複雑な関係の星の下で生まれた自分をどのように受け入れていくかが暗夜行路の主人公の宿命であるということから、お栄との結婚話が発端となって、直行が手紙を書いて素性を謙作に明らかにしたことがきっかけになり、一時期お栄と一緒に別居するが結婚できず、父親と直行の配慮からお栄は女中の身を解かれ、天津に行き、自分は新たな結婚相手を敦賀の名家から議員のつてで見つけて結婚することになる。このような理不尽なことが当時の家父長制と世襲制と男尊女卑の風潮から生まれたのはそのような文化的な背景から考えられるが、ハムレットが反抗した弟王の権力がさしずめ時任家の祖父の権力に相当すると考えることはなく、謙作こと志賀直哉は、かえって、二宮尊徳の弟子との友人関係にある祖父志賀道直に傾倒し、終生尊敬していたという事実から、家族制度の封建体質や直哉が父親として育てられてきた義理の父がその父である道直に反対することができなかった時代的な背景があり、学閥主義者であり、財閥であった祖父やその息子の封建的な関係性が影響して、直哉は、それに反抗することもむずかしかったので、なおさら大正浪漫主義に乗じて放浪生活を余儀なくし、貴族主義の異国情調を満喫する放浪的な青年期を送ったと思われる。周囲は、その素性を知ってか知らずかのごとく赦していた節がある。まさしく父親との対決は、「いたみ」軸とお栄や暗黙の祖父や母親との関係から由来する「いたわり」軸は、交差して謙作は主体的に生きる人間像に成長してゆく体験のプロセス(物語)があった。その途上に茨の道があり、阻害因子に囲まれる行路があったのである。その危機が直子との結婚生活の仕合せに続く乳児の突然の死で訪れた。抜け殻になったような喪失体験の矢先、天津のお栄の身にはよくないことがあり、謙作は10日間彼女を引き取るために天津に出かけ、その最中に直子に過失が訪れるのである。帰って来てそれに気づいた謙作は、直子を咎め、一人大山に行き、寺で修業を行うというしばらく出家する宣言をして、今まで自分を縛っていた拘束から離れて禅寺で修行するのである。自然や素朴な生活が彼のうつ状態から開放し、自然に還ったような自分を取り戻すプロセスがあった。やがて、次第に自らを取り戻し、家を出た自分の我欲を反省し、山寺の自然の中の人情や生活で、何にもとらわれず、自然から頂いたものを有難く食し、我欲にかまけず、奢らず高ぶらず、日常に生きる中動態の生き方であった。そして次第に健康を回復している自分に心底有難味を覚え、この今の自分について手紙に書いて、自分が独りよがりであったことを直子宛てに手紙でつづるのである。その手紙を受け取った直子は電報で「アンシンシマシタ、ナオコ」と返事をする。そして、体力も気力も充実したころ、大山の山頂に一行と共に上ることにするが、頂上付近で体調を崩してしまい、山を背に救助を待つことにするが朝まだきであった。しかるに自然は雄大で素晴らしくこのまま死んでも本望であると思う。しかし、麓では、医者が呼ばれ、直子が到着して物語は終わっている。これが謙作の暗夜行路の終末でもあった。やがて朝日が昇り背後から日光が差して、大山を浮かび上がらせるとともに、海の湖面のような入り江にはその山影が映りこみ時間と共に動いてゆく。謙作は自分もそこにいることを実感し自然の移りの中に自身も含まれ運命と共にあることを実感して物語が終る。この小説終末の一節の中に、謙作という一人の人間の生きざまが描かれ、大地と自然に包まれて生きている存在を自覚するところが本書で描こうとしてきた人間有機体の在り方を集約し、危機と日常を行ったり来たりする人間の営みの厳粛さが浮き彫りにされて行くところに家族愛や世界‐内‐存在の意味を見出すことができるわけである。それが、五芒星ならぬ、危機も日常も生き永らえるある意味したたかな、生きるか死ぬかを超越して存在する女性原理も男性原理もともにある六芒星の物語である。

その点に関して、二人の方々に評価の尺を提供していただいたことに、ここに特記して感謝申し上げたい。新田泰生先生は、評価尺度として【閉じていく態勢】のキー・カテゴリーを4つのカテゴリーに分けて11概念を取り上げて、ブラックな社会体制の一面に焦点化して「悪」を抉り出す項目を提起されて発表されたその内容を「項目尺度」として志賀直哉の作品に適用し必要条件の証明に利用することを快諾されご指導いただいたことに深く感謝いたします。また、文学作品と実際の臨床のケースを一概にひとくくりに論じることは妥当かどうか読者に委ねる他ないが、本書を出版するに当たり「危機と救済」の物語の一つの重要な視点として、臓器移植されたご夫婦の心と命のタスキ・リレーを実践された「東口千津子夫妻の選択にも一脈通じると思われる尊い決断があったことを思い、その命の物語に感銘し触発された言及をさせていただいたことは、本論の人間性の尊重の精神にふさわしい一事例として人間性尊重とヒューマニズムの精神に則った「再帰性の証し」(instance of itself、IOI)(E.Gendlin)を例示するのに十分な「物語」と思われる志賀直哉の「暗夜行路」の創作に見られる体験過程のプロセスと真実に基づく自己心理治療的、主体変様的な「マナー」を示す指標として引用させていただいたのと同じ敬意を以って現象学的臨床事例として取り上げさせていただくことを快諾されたblue-earth-green-trees代表理事の東口千津子先生に感謝の意を申し上げる次第です。(2025、8月12日、於金沢)

blue‐ earth‐green-treesの{金沢こころの電話50周年記念誌}の関連記事

10. その他の活動

金沢こころの電話が参加している赤い羽根募金は、市民団体への奉仕活動である。かつて恒例であったバザーの開催も資金集めのボランティア活動として思い出される。それは、会員部会や事務局が中心となって、花山勝道住職の宗林寺八角堂で実施されたが、会員の家族も含めて有志で行われ、それが募金活動の一環であった。津幡町の森林公園の一角を借りて、自然保護活動に従事する活動も事務局長の古田紀美代さんを中心になされた10年間にわたる森や緑の県の育成事業の一環であった。それは、40周年を祝う祈念事業ともなったのである。それは、活動の輪を地域のボランティア活動に広げて地域社会と一体化し協働するお互いの活動を知り合い「苦労をともにする」分かち合いと支援の場となった。そのことは、今後の私たちの「相互援助」活動につながる「地に足を下した」被災者支援にも光を投げるボランティア活動の方向を示唆するものであろう。

11. 後方支援とのつながり

そこで今後は、例えば、コロナ期の社会全体が苦しい時の3年間の取り組みの厳しさや最近の能登半島地震と豪雨災害に二度にわたり見舞われて、全国いのちの電話や大阪人間中心の研究会や一般社団法人blue earth green trees(東口千津子代表理事)の御寄付を得たことや、日本精神衛生学会の福島眞澄理事の応援メッセージや人間関係研究会のスタッフ法眼裕子さんからのサポートメッセージは、私達の行動の大きな励みになり、思いを行動に移すヒントを与えてくれるのである。例えば私が参加した、人間関係研究会のスタッフ・ミーティング(2014)や福島県いわき市で開催されたその年秋の人間関係研究会50周年記念のエンカウンターグループにおいても、被災県から出席した私に、被害者支援の温かいエールと共感を頂いたことは、忘れられない「癒しの場」となり、連帯感を頂く経験になり、被害者との交流活動を行う場合の活動の一助になった。それは、日頃の他機関との交流や連携が実った証しである。そこで、従来の県内の支援団体との連携はいうまでもなく、今後は、幅広く後方支援を得て、広く中央や県外の電話相談機関とも連携して情報提供を呼び掛けていけば、他の機関ともつながり、共に活動するために被災地に赴くなどの積極的な活動と結びつくのではないかと思うのである。その点で、昨年、福島県の「いのちの電話」から福島県立医科大学医学部災害こころの医学講座主任教授前田正治先生を講師に迎えた、全体研修会の開催は大変意義があったと思う。また、第49回金沢心の電話認定式に合わせて、京都アンサンブルの園城三花氏率いる4人のメンバーからなる京都カルテットの皆様とともに、一般社団法人日本いのちの電話連盟理事長、一般社会福祉法人岡山いのちの電話協会堀井茂男理事長が岡山県から、同日本いのちの電話連盟常務理事佐合信子事務局長が東京から新幹線で駆けつけて来てくださり、堀井茂男先生の御講話の後、園城三花先生の司会による京都カルテットの心温まる演奏を披露していただき、園城さんのこれまでの災害支援の活動の紹介を含めた貴重なお話しを頂いたことは、今後の能登半島大地震と奥能登豪雨災害に対して「いのち奏でるコンサート」の題名が物語るように、被害者だけでなくそれを支援する側の私たち会員自身の心のケアになり大変有り難いことであった。その励ましとねぎらいのエールは、日頃のいたわる側の私たちの暗々裏の疲労や心のいたみに音楽で癒しを与えていただく実体験になり、心の底に溜まっているストレスに気づかされて、後方支援のありがたさを身に沁みて気づかせていただいたのである。その御厚意は、金沢こころの電話の新しい認定者や会場に溢れんばかりに集った多くの視聴者の方々には忘れられない感動をもらい「癒し」と交流の機会となったことをここに改めて一同心から感謝とお礼を申し上げたい。これを書きながらにも涙がにじむ素晴らしいコンサートであった。

#627 2025年8月9日

西村馨からあなたへ

平和記念式典での広島県知事のスピーチをニュースで聞き、ちょっと嬉しくなりました。

核抑止論が、歴史に学ばない空論であることを、誰にでもわかる平易な言葉で教えてくれました。

そして核廃絶へ向けての歩み、働きかけを決して止めることはない、と力強く宣言されました。

ほんまかいな!あほちゃう!なんで?何考えてんの?

と、呆れ返るニュースばかりの近頃ですが、久しぶりに、にっこり出来ました。

健康のためにも、数少ないにっこりを、たっぷりとかみしめたいですね。

#626 2025年8月9日

矢倉真由子からあなたへ

第41回子育てカフェご報告

日々の努力や,豊かに広がるこころの内は、周りからは見えにくいことがほとんどです。

芸術やスポーツなどを通して得られる心身の感覚は、言葉で表現できた時の感覚とはまた違う心地良さがあるように思います。

日常で経験している、嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、不安なこと、いろいろありますが、日差しや風が心地良い日に外に出て、そこに少し身をおいてみる時、言葉になりにくい感情が優しく包まれるように感じ、活力に繫がるように思います。

人から伝わる心地良い空気もまた、人を優しく包み、元気のもとになります。

自分自身の中に、清らかな空気が循環しているような環境を意識し、毎日を大事に過ごしていければと思います。

プロフィール:blue earth green trees子育てカフェ プロジェクトリーダー

種を蒔く:#601,580,571,561,554,542,528,513,504,492,484,477,465,448,436,425,405,398,392,380, 369, 353, 341, 325, 314, 299, 290, 276, 246, 240, 229, 216, 208, 194, 114, 108, 94, 51, 3

#625 2025年8月9日

岡本幹子からあなたへ

種を蒔く 保健だより 「糖化の防止について 2025,8,3

みなさま、こんにちは

夏真っ盛り・・・海に、山に、万博に・・・と開放的に言いたいところですが、毎日の猛暑予報に外出は身の危険を感じるこの頃です。みなさまはいかがお過ごしですか。

これまでは、私と母のつかず離れず暮らし応援話を聞いていただいておりましたが、その母の命を受け継ぐかのようになんと初孫(女の子)が誕生いたしました。今回はその話を少し聞いてください。

2025年4月末に周産期の娘が里帰りし、体重管理と出産準備のために、散歩とマタニティヨガ&スクワットの日々。もちろん私も一緒にやりました。予定日を10日程過ぎた頃、満月を待ってようやく陣痛がおこり、早朝から入院。約12時間後にダンナさん立会いのもと出産。6月9日16時頃のこと。私もついにおばばさまになったのでございます。

5日後には退院し、我が家での育児の日々が始まりました。経験者とはいえ、約30年ぶりの新生児!

抱っこするのもちょっと怖い…感じ。でも誰かにそっくりなお顔や手足の動きが可愛すぎて、毎日が幸せモードで過ぎていきました。

沐浴はおじじさま担当。ミルクづくりもおむつ替えもやってましたよ。「へえ、できるんや~」と思いつつお任せしてみました。その間、愛犬の墨(黒豆柴4才)は、わきまえてか静かにしているのがまた愛おしかったです。

ひと月余り過ぎた7月20日(土)、両家揃ってお宮参りを行いました。地元の石清水八幡宮の本殿はなんと自然空間。暑さが心配で気もそぞろでしたが、時折冷たい空気がスーッと吹き抜けて、神様のご加護かと感謝の気持ちがわきました。そしてその1週間後の26日、娘たちは大荷物をまとめて自宅へと帰っていきました。私たちは、急に静かになってやる気減退。またお盆休みに会えるかなと気持ちをきりかえているところです。楽しみが一つ増えてうれしいかぎりです。

さて、ミニ保健だよりのテーマは「糖化の防止について」です。なじみの少ない言葉ですが、最近テレビなどでも取りあげられています。

‘老化促進の要因 「糖化」を知って予防しよう‘

■糖化とは

食事などで摂った余分な糖質が、体を構成するたんぱく質と結びつき、細胞などが硬く褐色に劣化してしまう現象を「糖化」といいます。糖化は人の体温によって長い時間をかけて起こります。糖化によって変質したたんぱく質はAGE(終末糖化物質)と呼ばれ、老化を促進する要因となります。

■糖化は「からだのコゲ」

ホットケーキの美しいきつね色・・・実はこれこそ糖化の一例。ホットケーキに含まれる「砂糖」が、卵や牛乳などのたんぱく質と結びついて変性しているのです。この場合はこんがりと焼けておいしいのですが、これが体内で起こるととてもやっかいです。

◇肌・・・・・ シミやくすみ、シワ

◇髪・・・・・ ハリやツヤの減少

◇血管組織・・・・・動脈硬化リスクが高まる

◇腎臓・・・・・濾過機能の低下

◇骨・・・・・骨粗しょう症

◇眼・・・・・ドライアイ、白内障、網膜症

◇脳・・・・・アルツハイマー病との関連も指摘

■糖化を起こしやすいのは「どんな人」

なんと、体にAGEができやすいのは食後1時間!

食後30分から1時間で血糖値があがるので、その時に糖化が起こりやすいといわれています。

「食べ放題」好きの人、「大盛り」に魅かれる人は要注意!

「メタボリックシンドローム」の場合もいっそう注意です。

■糖化をすすめる生活習慣&食後高血糖の特徴(NHKトリセツショーより)

・運動不足

・睡眠不足

・甘いもの好き

・朝食抜き

・食後に急激な眠気

・夕方に倦怠感

・コゲの多い食品や加工食品を多く摂る

・アルコールをよく飲む

・たばこを吸う

■糖化を抑制するための食事

糖分は人間が生きるために重要な栄養素なので、糖分の摂取は必要です。ここで意識したいのはGI値。

ブドウ糖の血糖上昇率を100とした場合の、血糖値の上昇する割合を数値化したものをGI値といいます。このGI値の低い食品、つまり急激に血糖値をあげない食品をなるべく選びたいものです。

GI値の低い食事 例えば・・・

主食 全粒粉のパスタ・玄米のおかゆ

野菜類 さやいんげん・玉ねぎ・トマト・長ネギ・キャベツ・ピーマン・大根・ブロッコリー・ナス・小松菜

きゅうり・レタス・もやし

果実 リンゴ・みかん・レモン・柿・いちご・桃

魚類 マグロ・カツオ・サバ・アジ・イワシ・まだこ・いか・しじみ・あさり

肉類 牛肉(ロース、ヒレ、モモ、サーロイン)豚肉(レバー・ロース・モモ)鶏肉(レバー・ムネ・モモ)

きのこ・海藻 全般

乳製品・卵 全般

調味料 全般

■食後に「ちょこっと運動」で糖化防止!(NHKトリセツショーより)

血糖値の専門家、東京慈恵会医科大学の西村理明さんが、毎日行っている食後高血糖の対策を教えてくれました。それは食後に‘ちょこっと動く‘こと。実際には、食後に階段を2階分ほどのぼりおりしたり、廊下を早歩きしたりするとのこと。血中の糖は筋肉を動かすときに使われます。人体の中で最も大きい太ももの筋肉を動かすことで、摂取した糖を効率よく消費できるという狙いがあります。

☆階段運動のポイント☆

のぼり・・・膝を90度折り曲げられるように1段ぬかしがベスト。やや前かがみ

で太ももに重心をおくと効果アップ

くだり・・・膝曲げは最小限にして、音をたてないようにおりる。

ルール①・・・時間は1~2分でOK。スクワットや早歩きなどでも効果あり

ルール②・・・開始のタイミングは食後15~30分後

食後2時間内に30分に一度行うと効果的

みなさま、いかがでしょうか。甘いもの好きの私、そして夕食後のデザート&コーヒータイムが生活習慣になっている我が家は糖化、老化まっしぐらかもと反省。「食べ過ぎない」「よくかんで食べる」「食後のちょこっと運動」の3点セットを試みようと思います。

まだまだ厳しい暑さが続きます。水分補給して、いいもの食べてよく寝て、乗りきりましょう。

では、また!

プロフィール:blue earth green trees ROUDOKUプロジェクトリーダー、元養護教諭、特別支援教育サポーター、blue earth green treesセルフコンパッションを深める呼吸とやさしいタッチ プロジェクトリーダー

種を蒔く:#612,602,590,582,573,563,560,544,543. 529. 518. 480. 464. 452. 441. 422. 364. 344. 313

#624 2025年8月9日

竹田一義よりあなたへ

私は夫婦で絵本作家として活動するとともに、一般社団法人いろどりあつめの代表理事を務めております。

東口千津子様とのご縁で、再びこの素晴らしい機会を頂戴しました。ありがとうございます。

私たちは、絵本作りを通して「誰もが自分らしく生きれる社会をつくる」ことを目標に活動しています。

絵本作りは芸術・文学・哲学など多様な要素が交わる創作活動です。テクノロジーやAIの発展により社会が大きく変化する中で、人間がもつ創造力や共感力こそがこれからの時代により一層重要になると言われています。

私たちは、表現活動や絵本作りが、そうした人間の力を育む一助になれると信じております。

絵本には、心があたたかくなり、そこにいる人たちが優しい気持ちになれる、そんな特別な力があります。

その魅力をより多くの方に体感していただきたく、この度、ならコープ様で平和活動のひとつとして、絵本作りワークショップを開催することとなりました。

親子で、お一人で、大人から子どもまで、どなたでもご参加いただけます。

絵本表現がもつ無限の愛と、自分らしさへの気づきを、一人でも多くの方に感じていただければ幸いです。

【絵本作りワークショップ 開催概要】

日程:8月23日(土)

時間:10:00~12:00

会場:コープみみなし

住所:奈良県橿原市新賀町478

材料費:1冊 1,540円

絵本サイズ:縦11cm × 横10.5cm(見開き20cm)

持ち物:貼りたい写真やシールがあればご持参ください(手ぶらでもOK)

お申込み:https://form.run/@picturebook

「種を蒔く」この素晴らしい場で、私たちの活動のご案内をさせていただけることに心より感謝申し上げます。

#623 2025年8月3日

東口千津子からあなたへ/From Chizuko HIGASHIGUCHI to you

早朝6時前後の庭の水やりの時、涼しい風が心地良く、ヤマボウシやオリーブやメラレウカやミモザやホワイトセージなどの木々を見つめ、草木と一緒に深呼吸をしています。そして自分のからだの内側の循環を見つめ、心の声を聴いてみます。暑さ厳しい日々が続きますが、早朝は爽やかな風が感じられ、今日一日の英気が養われます。

いつもblue earth green treesの活動にご協力いただき、ありがとうございます。6月/7月もお一人おひとりの心身の健康の応援に繋がるプロジェクト、より健康的な人間関係を育むプロジェクト、多様な社会課題に取り組むプロジェクトを開催できました。

6月は「第40回子育てカフェ」、「第32回種を蒔く人のお話しを聴く会」、「第19回SDGs勉強会」、「blue earth green trees理事会」、7月は「第42回難民/避難民の皆さんと進むプロジェクト報告」、「第41回子育てカフェ」、「第3回セルフケアヨガ」、「第19回ひとときカフェ」などを開催できました。ご参加下さった皆さん、ご協力下さった皆さん、各プロジェクトリーダーの皆さん、ありがとうございました。

「プロジェクトレポート」や「種を蒔く」に参加者のお声やドネーション額とドネーションのお届け先などを掲載しています。それぞれのプロジェクトでお互いの声を聴き合い、一人ひとりを近くに感じ、それぞれのあり方から気づきをいただく機会となっています。

HPに届けて下さる国内外の繋がるお一人おひとりからのメッセージや写真を見つめていると、それぞれの日常やまなざしが伝わってきて、傍らでお話しを聴いているような気持ちになります。

7月31日、8月1日はPCA(Person-Centered Approach)教育セミナーが大阪で開催されました。初めて出会う方々、数年ぶりにご一緒する方々、毎年ご一緒する方々との時間を嬉しく感じながら、初日は「創作体験法の実際」(担当:村田進先生)というワークショップに参加しました。20年前、40代の時に同じワークショップを体験して以来、もうすぐ60代半ばを迎えるライフステージで再び同じワークを体験することでどのようなことに気づくのだろうかと思いながら、心をオープンにしてその空間と時間を体験しました。20年間の自分自身の体験と感じること、気づくことを振り返り、「出会い」「危機」「希望」「回復」「再会」「推進」などのプロセスを見つめることができました。村田先生は「Freedom to Learn/学習の自由」等のPCA関連の翻訳に畠瀬稔先生と携わられ、ご自身の実践と研究を「創作とカウンセリング」などのご著書にまとめられています。今回の「創作体験法」のワークでは、20年前に私がどんな物語を綴ったのか記憶しておられ、その一部を伝えて下さいました。かつて畠瀬稔先生を通じて出会いの機会をいただいた村田先生とご一緒する時には、畠瀬先生が一緒におられるような気持ちになります。お二人に静かに見守られながらの20年を振り返りながら、今を見つめる時間となりました。

「時の流れの詩」と言う題で詩を綴る場面では、以下の風景が心に浮かび、言葉にしてみました。

*****

時は流れ、すべては移り変わる

人と人が争い 豊かに実った土地も荒れ果てる

風が通り過ぎていく

一粒の種が荒れた土地に根を下ろし

小さな芽吹きの時が来る

すべてのことを力に変えて

小さな芽は伸びていく

太い幹が育ち、力強く張った根から必要なものを糧にする

いのちは次のいのちのために自らのバトンを渡していくのだろう

それがいのちの歓びの瞬間(とき)でもあるのだろう

*****

2日目のエンカウンターグループではファシリテーターを担当し、一人ひとりの声を聴き合いました。

研究会やプロジェクト内だけではなく、日常も一人ひとりの声を聴き合い、お互いのあり方を感じ合い、支え合う関係が育まれるように歩んでいきたいと思います。

There are so many things to pray in the world. I hope you, your family and your friends are staying well and we make our communities safer and happier for the next generation in the world.

Love and light surround you

プロフィール:一般社団法人blue earth green trees代表理事

種を蒔く:#613,603,596,587,584,576,566,565,549, 530, 520, 510, 506, 501, 486, 482, 461, 454, 453, 444, 423, 419, 413, 409, 403, 399, 381, 376, 355, 346, 312, 307, 287, 271, 261, 244, 174, 158, 145, 125, 118, 79, 56, 42, 1

#622 2025年8月3日

松本由季子からあなたへ

日中の猛暑が厳しさを増す中、奈良まで足を運んでくださり、第3回セルフケアヨガにご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

ヨガによる身体の柔軟性や筋力を高める効果は、一般的に良く知られていることですが、ヨガは自分自身を知るためのツールとしても、非常に役立ちます。

ヨガで実践する呼吸や動きは、「心身との対話」を導いてくれます。難易度の高いポーズができるとかできないとかではなく、ひとつひとつのポーズやポーズに到達するまでの心や身体の状態に、どう向き合っているかがとても大切です。自分の心身と対話しながら、心身から送られてくるサインを忠実に受け取り、意識的に今の自分にベストな(心身に一番よい効果をもたらす)ポーズや体の使い方を選択することが、心身との対話を深めるコツです。

普段は意識的に呼吸をしたり動かしたりしていない身体に、ヨガを通したアプローチで新たな反応をもたらすと、心身から声があがりはじめます。その声にゆっくりと耳を澄ませ、今の自分の限界を常に肯定的に確認し、その時その時に自分とって一番良い選択をしていくことが、自分自身への効果的なコントロールや自己成長へと繋がっていきます。

セルフケアヨガにご参加いただいたおひとりおひとりが、「心身との対話」によって自分自身への理解を深める時間となったこと、そしてその時間を共有できたことに大変感謝しております。

プロフィール:blue earth green treesセルフケアヨガプロジェクト・リーダー、手作り布ナプキンプロジェクト・リーダー。愛媛県出身。臨床心理士・公認心理師・看護師・保健師の資格を持ち、精神科病院臨床を経て、スクールカウンセラーや学生相談室カウンセラー、大学非常勤講師として勤務。やわらかくしなやかな心と身体を目指して、2010年からヨガをはじめ、学びを深めている。二人の息子の母としても、子どもたちの夢を応援中。

種を蒔く:#478,442,415,366, 350, 305, 272, 265, 230, 78, 46, 8

#620 2025年7月19日

事務局からあなたへ

いつもblue earth green treesの活動にご協力いただき、ありがとうございます。

2024年度(2024年4月~2025年3月)の寄付報告は下記の通りです。お一人おひとりのご協力に感謝致します。

お一人おひとりの声を聴かせていただき、それぞれの時間に気づきをいただき、学び続け、成長を促進し合えることを嬉しく思っています。

自他の心身の健康を大切にしながら、これからも一歩一歩進んでいきましょう。

#619 2025年7月15日

岩﨑 裕保からあなたへ

万博でSDGsを考える

現在大阪夢洲で開催中の万博は、2018年11月23日にパリで開かれた万博開催地選考会に臨

むにあたって、誘致のキーワードに”SDGs”を入れていました。

大阪開催が決まると、国・地方自治体・経済界の協力のもとに「日本国際博覧会協会」が

19年1月に設立され、「当協会は本博覧会の準備及び開催運営を行い、博覧会を成功させ

ることをもって国際連合の掲げる持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献するとともに、

我が国の産業及び文化の発展を目指します」「万博はSDGsを2030年までに達成するため

のプラットフォームになります」と言っています。

この万博はまさに「SDGs万博」なのです。

まず、日本における万博を振り返ってみましょう。

1970年に行われた千里での万博ですが、総入場者は6400万人で日本の総人口の6割が行っ

たことになります。入場料は800円(当時の日本人の平均月収は5万円:今回は入場料は

7500円で平均月収は33万円)で、3人で会場でランチを取ると1万円かかったという記録

があります。世間ではキャベツが高騰し、建築費も高騰したため箕面・池田両市では学校

建設工事が落札できなかったという事態も生じました。また、この年は70年安保の改定の

年でもあって、政治的な目論見もあったことでしょう。その前年69年の8月7~11日には、

大阪城公園(明治期から敗戦までアジア最大規模の砲兵工廠があった場所)で、市民によ

る反戦・カウンターカルチャーの祭典「反戦のための万博(反博)」が南大阪べ平連の発

案で行われ、5日間で数万人が訪れました。

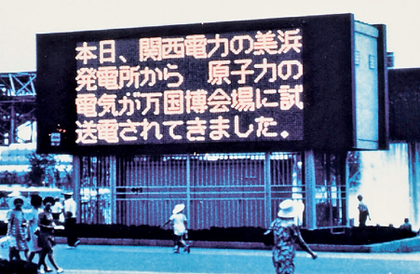

70年8月8日11:21には会場の電光掲示板に、日本初の原発による電力が届いたことが

示されました――個人的には、今回の万博では「原発からの送電はこれが最後です」という

のを夢見ていたのですが・・・

70年万博では建設工事による犠牲者が17名、全治2日以上の負傷者は292名でしたが、今回

は死亡者は0で4日以上の休業は13件報告されているということで、こうした面から「進

歩」を見ることができます。

ところで、2015年に大阪府の検討委員会が25年万博開催候補地を6か所(彩都東部+万博

記念公園、服部緑地、花博記念公園鶴見緑地、舞洲、大泉緑地、りんくう公園+りんくう

タウン)挙げていましたが、夢洲はそこには入っていませんでした。16年5月に夢洲が追

加され、翌6月に大阪府構想試案が「人類の健康・長寿への挑戦」というテーマを示し、

夢洲を会場とするとしました。

万博はBIE(博覧会国際事務局)が承認し、国際博覧会条約に基づいて開催されるもので、

これまでに日本では5つの国際博覧会(70年日本万国博覧会=大阪万博、75年沖縄国際海

洋博覧会=沖縄海洋博、85年国際科学技術博覧会=つくば博、90年国際花と緑の博覧会=

花博、05年2005年日本国際博覧会=愛・地球博)が開催されました。江戸末期1862年には

ロンドン万博を視察しており、1867年のパリ万博には幕府・鍋島・薩摩が参加し、1873年

のウィーン万博には政府が参加しました。1940年には「紀元2600年」ということで、五輪

と万博の共催計画があったものの実施されることはありませんでしたが、これは延期をさ

れたという手続きになっていて、70年万博はその延長線上に位置づけられたものでした(

ので、愛・地球博でも、そして今回も「2600年回数券」は引き換えてもらえるという扱い

になっています――敗戦ですべてがガラガラポンとなったわけではないことを示唆している

ようにも思えます)。

さて、国際博覧会条約第一条定義によりますと「博覧会とは、名称のいかんを問わず、公

衆の教育を主たる目的とする催しであって、文明の必要とするものに応ずるために人類が

利用することのできる手段又は人類の活動の一若しくは二以上の部門において達成された

進歩もしくはそれらの部門における将来の展望を示すものをいう」となっています。すな

わち経済的目的あるいは理由によるものではないと謳っているのですが、 EXPO 2025 大

阪・関西万博公式Webサイトの開催目的には「万博には、人・モノを呼び寄せる求心力と

発信力があります」「この力を2020年東京オリンピック・パラリンピック後の大阪・関西

、そして日本の成長を持続させる起爆剤にします」とあり、そのあと「技術により様々な

地球規模の課題が解決される社会は、SDGsが達成された社会でもあります」そして

「2025年大阪・関西万博で実現すること」として「最先端技術など世界の英知が結集し新

たなアイデアを創造発信」「国内外から投資拡大」「交流活性化によるイノベーション創出

」「地域経済の活性化や中小企業の活性化」「豊かな日本文化の発信のチャンス」が挙げら

れています。

6か月間という限られた開催期間のために税金を使って実施すること自体が時代にマッチ

しているのか、持続可能なものなのかという根本的な課題を浮き彫りにしていることも忘

れてはならないのですが、SDGsの観点からこの万博をどうとらえるかという具体的な視

点をいくつか示して、いっしょに考えていく機会にしたいと思います――万博は教育を目

的にし、人類がこれまでに成し遂げてきたことや将来の展望を見据える機会で、私たちが

暮らす社会をどうしていくのか考える時間と空間を提供しているのですから、万博での体

験を終了後の社会造りに繋いでいくことが期待されます。

1つ目の視点は「市民参加・教育」です。いきいき助け合うまちづくりに向けた市民活動

・ボランティアを経験する場に万博はなっているでしょうか。今回2万人のボランティア

募集に5万5222人の応募があり、3万人が選ばれました。

阪神淡路大震災がボランティア元年と言われていますが、当時は指示を待つのではなくま

さしく自発的に動くボランティアの活動を見た時でした。ボランティアと奉仕活動の区別

もつかない状況もまだあるのですが、自分で考え行動に移すというボランティアの本質は

さまざまな場面で見聞きするようになってきています。

10月以降万博協会が解散しても、万博後を見据えて、3万人の万博ボランティアがそれぞ

れの地域で市民活動に参加してまちづくりや社会づくりにかかわり続けていくというビジ

ョンがあれば、持続可能な社会に実現に向けた万博の意味がありそうです。

さて、会場で

□ボランティアを見つけよう

□ボランティアは何をしているだろう

□ボランティアと話をしてみよう

2つ目は「資源・環境」です。万博を通して、資源循環やゼロ・ウエイストの社会に近づ

く道筋を見つけられるでしょうか。例えばプラごみも食ロスもない万博となっているかチ

ェックしてみましょう。

1997年に京都で行われた第3回気候変動枠組条約締約国会議で脱炭素の国際ルールが決ま

り、愛・地球博では市民団体も運営にかかわるなどゼロ・ウエイストの流れはできたかに

見えますが、実際資源は循環しているでしょうか。そもそもごみを作らない社会――江戸の

町はそのモデルにもなりうるものでした――の促進に向けての思考や行動はどうなっている

でしょう。

ルクセンブルク・パビリオンは耐用年数1年の仮設建造物で、博覧会後に解体と分解を考

えた設計がなされています。基礎の現場打コンクリートを最少化して、コンクリートブロ

ックをつなぐことで、組み立てが容易で、再利用が可能です。外壁パネルは日本の資材で

日本サイズで作ってあるので容易に再利用ができます。屋根は幕張構造です。万博終了後

は部材を交野市の中学校跡地に移して子ども向け施設として使うことになっていますし

、226個のコンクリートブロックも三木市のネスタリゾート神戸で使うことが決まってい

て、屋根のテントも行先は決まっているようです。

EXPO2050グリーンビジョンといった目標もあって、会場での食器はリユースが原則にな

っていますし、食べ残し食品は持ち帰り禁止になっています。しかしこの目標もリデュー

ス率14.9%、リサイクル率56.7%となっていて、国際的な目標である80%にははるかに及

びません。

会場では

□ゴミ箱は分別しやすいか

□リユース食器を使っているか

□マイボトルをもって行ったら給水はしやすいか

□ゴミを減らすいい取り組みがなされているか

なども見て考えてみましょう。

3つ目は「交通・大気汚染・まちづくり」です。移動を考えることは町を考えることです。

□会場に何で行く?

□移動・交通の面から身近で環境にやさしい乗り物とは?

□自転車で会場に行ける?

□シャトルバスはEV?

□会場への行き帰りはバリアフリー?

駐輪場は予約制(¥500)で600台の収容能力があります。またEVバスは100台以上あるようです。

自転車のことを少し見ていきます。ママチャリのような重いもので20kg、ロードバイクな

ど軽いものは10kgほどで、時速15km前後で走れますし、騒音や振動も極めて少ない乗り

物です。CO2排出量では、自転車は乗る人の呼吸のみで、1人を1km輸送するのに自家用乗

用車は約147g、鉄道は約19g、バスは約51g、航空は約109gとなっています。5km以内の移

動なら自転車が最速ですし、公共空間の占有面積も小さく、精神的・肉体的な健康面でも

優れていますが、事故の危険性は否めません。あおぞら財団は視覚障がい者なども利用で

きるタンデム自転車(あおぞら財団 » タンデム自転車)の活用を推進しています。また、

えひめグローバルネットワーク – ではモザンビークの「銃を鍬へ」プロジェクトにかか

わって、2000年から武器と交換するための自転車を送り、これまでに計7回、660台の自転

車やミシンや文房具などを届けています(モザンビーク支援活動の経緯と実績|活動内容

|えひめグローバルネットワーク)。自転車があれば人や物を運ぶだけでなく仕事にもつ

なげられます。

道路や鉄道などのインフラはできてから選択肢を広げるのは難しいので、作る前に構想力

が要ります。大気汚染などの気候変動に対して、万博で命・環境・暮しに配慮した持続可

能な都市モデルが作っていけるような可能性を実感でき、協働していく機会になることが

意味あるSDGs万博でしょう。

次は「持続可能な調達」で、社会の買い物の基準を上げていこうということです。

さて、

□今日食べたものは持続可能でしたか?

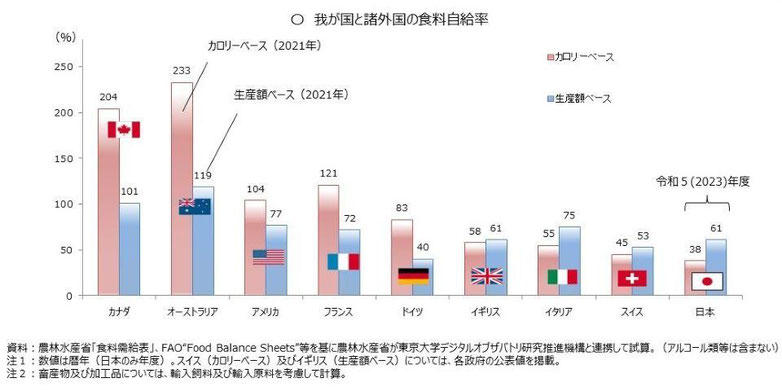

□奈良県の食糧自給率は?

というように、きわめて日常的な課題です。奈良県の食糧自給率はカロリーベースで15%

ほどで、全国平均の40%にも及びませんし、生産額で見ても20%ほどしかありませんから

、真剣に考えなければならないことです。

食品の品質に関してもラベルの表示を確認しなくても、すべての生産物や商品が持続可能

で地球や人にやさしいものであるという状況になるためには、「持続可能な商品しか作れ

ない、お店に並ばない」社会の仕組みを作っていくことですが、その一つが「生産基準=

調達コード」というものです。SDGs達成に貢献する万博の運営(調達コードを守る)が

自治体に継承され企業もそれに倣うようになれば、調達コードの輪が広がって「持続可能

な社会=SDGs達成」に近づきます。

□どこから来たものでしょうか?

大屋根リング パビリオン おみやげ 食事 ポスター・ちらし

□このマーク(国際認証ラベル)がついているものを見つけましょう。

上段左から、FSC認証(木材製品・紙製品)、GOTS認証(繊維製品)、フェアトレ

ード認証、レインフォレスト認証(コーヒー・紅茶・バナナなど)、

下段左から、RSPO認証(カップ麺・お菓子・パン・化粧品・洗剤などに使われるパーム

油)、エコサート認証(有機酒類・加工食品)、MSC認証(水産物とその加工品)、ASC

認証(環境と社会に配慮した責任ある養殖場)

次は「自然再生・生物多様性」です。

□会場にはどんな生き物がいるでしょうか?

夢洲は大阪市の産業廃棄物最終処分場でしたが、南港野鳥園とセットで「生物多様性ホッ

トスポット」Aランクとなっており、ラムサール条約の登録湿地の基準を満たしていまし

た。そして大阪湾沿岸は、実は、「東アジア・オーストラリア・フライウエイ」の重要な

中継地になっています――オーストラリアや東南アジアとアラスカを行き来するシギやチド

リにとって大切な場所なのです。

21年12月万博公聴会で大阪自然環境保護協会が「夢洲は虫の王国で、バッタ・トンボ・チ

ョウそして恐ろしいほどのユスリカがいるので、影響の有無の調査をお願いする」と伝え

ましたが、万博協会は環境アセス準備書で「問題なし」としました。また、22年4月にも

「大阪港湾局によるウォーターワールド予定地の埋め立て及び地盤改良工事は違憲・不当

」とする住民監査請求を大阪市に提出しましたが、翌5月にこの請求は却下されました。

大阪府の海岸線には1%しか自然海岸がありません。2021年12月には「生物多様性枠組み

」の一つである30by30(2030年までに陸・海それぞれの30%を自然環境エリアとして保全

する)目標が示されていますので、万博をきっかけにこの目標に向けての取り組みの実現

が求められています。跡地をどうしていくのでしょう。

最後に、「人間らしい暮らし」、すなわち“だれもが平和で自分らしく生きられる社会を当

たり前に”です。

□“平和であること、人として大切にされていること“が脅かされている現状に思いをいた

してみよう

例えば、ウクライナ、ガザ、コンゴ、ミャンマーなどの状況や歴史的背景を学ぶ機会とし

て万博が機能しているでしょうか。

またジェンダーに関して万博協会のジェンダーバランスに目を向けてみると、会長と事務

局長はいずれも男性で、副会長14名のうち2名が女性、そして13名の一般理事は1名だ

けが男性となっています。

約80年前から人権問題に先進的に取り組んできた大阪は性別、国籍、性的志向などの違

いを越えて一人ひとりが尊重される多様性ある社会を目指してきたのですから、その延長

線上に万博を位置付けて、これをより進展させる機会にする意味があります。人権が守ら

れない地域は争いが起きやすいし、平和でなければ人権は軽視されてしまうのです。

□会場で、戦争や平和について考えることができる?

□被爆国としてふさわしい展示はある?

といったことにも目を向けて考えてみましょう――デンマーク国王、パラグアイ・ハンガ

リー・アイスランドの大統領は万博を見た後で広島にまで足を延ばしています。

実はSDGsの16(平和)には核兵器への言及はありませんし、7(エネルギー)には核発

電への言及もありません。日本はこうした課題について発信できる資格を十分に持ってい

るのですから、それを生かした姿勢を示していってはどうでしょう。日本の総人口の90%

を超える人びとが暮らす非核自治体は、これまでは核兵器だけを対象としてきましたが、

近年では脱原発の条項を盛り込む自治体も現れています。万博はこうしたことを世界に向

けて発信できる良い機会になり得るはずです――SDGs自体が完璧なものではなく17の目

標を達成するだけでは足らないものもあることに気づけているでしょうか。

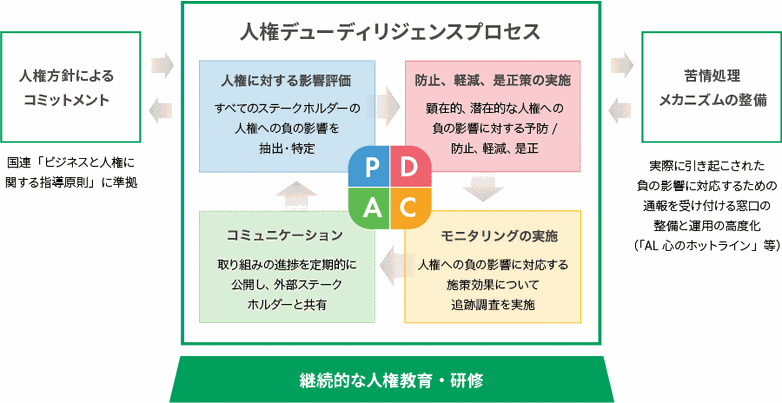

今回の万博では「人権デューデリジェンス」が示され、人権への影響を特定し、予防し、

軽減し、そしてどのように対処するかについて説明するために、 人権への悪影響の評価、

調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する情報発信を実施することを求めら

れています。こうした仕組みづくりが一般化し、仕組みのチェックが動くことで改善を進

め、その結果を公表しそれをまた再検証するという流れの第一歩にも注目したいところで

す。

国連は2011年3月には「ビジネスと人権に関する指導原則」を定め、人権を保護する国

家の義務・人権を尊重する企業の責任・救済へのアクセスを示しています。

70年万博では、さまざまな仕掛けの新しい映像システムやロボット・ワイヤレステレフォ

ン・電気自動車・動く歩道・缶入り飲み物・回転ずしなどがお目見えして、ブルガリア館

で刺激を受けてヨーグルトが広まるキッカケにもなりました。25年万博では進化したロボ

ットが活躍しているようですし、持続可能性も視える化だけで終わらずますます具体的に

展開されていくことを願いたいものです――SDGsの根っこは貧困・格差をなくすことで

すから、環境汚染も戦争もまず社会的弱者にキビシク当たるという歴史にキチンと向き合

って先を考えていくことが求められます。

付記

7月10日の朝日新聞(朝刊)に歌人の大森静佳さんが「家にいながら海外の情報に気軽に

アクセスできる現代に、莫大な費用をかけて万博を開催する意義は何なのか」という問い

かけをして、「万国博覧会が帝国主義と強く結びついていたのは過去のこととはいえ、国

の威信をかけて貴重な芸術品を運んでくるその鼻息の気配に、今なお万博という空間の特殊

さが意識される」と説いた後で、「万博は未来を謳うが、未来とは過去を丁寧に保存する

ことでもあるのだ」という気づきを表明しています。SDGsもまさにその通りで、過去に

向き合うことで未来を拓いていこうとする国際的な意思(合意)です。気候変動によって

災害が激甚化し、農作物などがこれまでの経験や知恵だけではうまく生産できなくなって

きた今、SDGsの一つひとつの目標を越えた大きな歴史的課題に取り組んでいかないとい

けないことが明白になっています。心配や希望を具体的な行動に結びつけてシステムを作

り直す手立ては民主的な手続きで可能になるという考えは甘いでしょうか。過去を無視し

たり否定するのではなく、過去に学ぶことで未来を紡いでいきましょう。

プロフィール:blue earth green trees SDGs勉強会プロジェクトリーダー。同志社大学法学部政治学科卒業、同大学院アメリカ研究科修了。ニュージーランドが関心の地域。私立中高で英語を教え、その後大学に移って「平和研究」「国際協力論」「NGO/NPO論」などを担当。2008年から6年間開発教育協会(DEAR)代表理事。今はDEAR顧問と関西NGO協議会(KNC)監事。

種を蒔く:#606,588,575,569,547,537,522,494,385,383,360,354,349,342,319,310,303,292, 266, 259, 254, 237, 224, 197, 175, 143, 124, 121, 98, 79, 73, 69, 67, 48

#618 2025年7月5日

ルミカからあなたへ

第32回難民・避難民の皆さんと進むプロジェクトのご報告

5月・6月の距離をご報告いただいた皆さん、ありがとうございました。今回は23人の皆さんから「5,701.151km」を「歩いた」「走った」「泳いだ」「自転車に乗った」とご報告をいただきました。

第1回~第31回 242,805.824km

第32回 5,701.151km

第1回~第32回 248,506.975km

5月・6月のドネーション10,000円を国連UNHCR協会にお送りし、難民・避難民の皆さんのために活用いただきます。

梅雨があけ暑い夏がやってきました。お水も飲んでいますが、野菜にも水分が多く含まれているので、夏野菜を食べて夏を感じながら過ごしています。

十分な睡眠、バランスの良い食事、適度な運動を心がけていきましょう。これからますます暑い日々が続きますが、こまめに水分補給もしながら熱中症に気を付けてお過ごし下さい。

参加者のお声

・ガザやウクライナ、世界のさまざまな場所で難民・避難民になる人が多くおられます。望んで難民・避難民になる人はいません。早く安全で安心できる場所に暮らせるようになりますように祈っています。

・議会の傍聴 やら カジノ反対の活動やら 相変わらず 気忙しく(本当は 心の中が忙しいだけです。) 過ごしています。一番時間を使っているのは 夜間中学の授業かな。 休んだり、人によって 日本語獲得の スピードも違ったりするので 易しい会話を 繰り返したり 、読み物は私が作って少し難しくしたり、 手を変え品を変え です。 教材を作るのは 時間はかかるけど 楽しいです。 生徒の反応に一喜一憂しています。

・昨年10月から月200㎞+を達成… 続くと楽しみが倍になるなぁ。無理はしてないけど…もうちょい歩こうって気持ちになる。汗いっぱいかいて…水分補給して…時々コンビニで涼んで(笑) ほんで ホットコーヒー飲んで… コーヒーはやっぱりホットやな。で… もうちょい歩こうか。

・視覚障がい者の伴走ボランティアを再開しました。

先週は仲間と一緒に春日山に登ってきました。夏でしたが木陰が多い道で助かりました。

・念願の阿蘇くじゅう国立公園に行ってきました。これまで上高地が日本でいちばん美しいと思っていたのですが、曇りや雨が多かったにもかかわらず想像以上の美しさで、感動で胸がいっぱいになりました。紅葉の時期はさらに良いそうなので、ぜひ再訪したいです。今回の旅をきっかけに、他にももっと色々な場所を旅してみたいと思うようになりました。

・朝、5時前から歩いてるのですけど蒸し暑いくて汗だくになってます。今朝は、かわせみくん、こさぎ、あおさぎに会えました。

・5月6月の家族の走行距離は1148kmでした!7/13はブルーインパルスを見に3回目の万博に行ってきます。夏休みはキャンプや釣り、海水浴など予定しており、それらを楽しみに毎日を乗り切っていきたいと思います。

プロフィール:スポーツトレーナー、blue earth green trees難民・避難民の皆さんと進むプロジェクトリーダー

種を蒔く:#609,598,589,577,567,555,538. 524. 507. 496. 487. 466. 410. 386. 367. 339. 316. 288. 264. 255. 214. 201. 190. 181. 168. 154. 140. 126

長居植物園での蓮と夏雲

6/25松井おさむ撮影

#617 2025年7月5日

神谷妃佐代からあなたへ

私は和歌山で放課後等デイサービスと相談支援の事業をしています。sun・riseという事業所の代表理事です。

自閉の国からやってきたお姫様が、地球に定住して今年1月に40歳の誕生日を迎えました。お姫様はかなり人間らしくなりました。その重みを感じ、重度なのになんでこんなにいろいろできるのかとお世話になる精神科の先生に言われました。

私自身自閉という星からやってきた姫との格闘にエネルギー使ったと思います。人間らしくなって情を交せるようになりました。

20歳の時に振袖を着せて以来、何回か着物を着せたことはありましたが、訪問着を着せてみようと思い、着物を出してくると「お着物な!」と言い出して、自分の服を脱ぎ始めました。

「経験こそ学習」というのは姫を育てる上での私の持論です。スッと行動する姫を見ていて、積み上げてきたものは残るというのを改めて感じました。

姫の話に少しお付き合いください。

それはかわいいお姫様、お顔は桜貝色で、大きいおめ目の赤ちゃんでした。まさか自閉の国からの使者だとつゆ知らず、不思議な発達をしたのです。多くはなかったですが、言葉はありました。私のことも認識できていました。しかし忘れもしません。1歳10か月の時に、パッを走り出し、多動になりました。そこからは姫との知恵比べ、出ていかないようにするにはどうしたらいいかの格闘だったように思います。

早い時点で変だぞというのは気付いていました。母子に流れるきうすな空気は感じていました。5ヶ月ぐらいです。指差しはしない、ハイハイはしない、よく寝る、死んでいないかと覗き込んだことも何度もありました。体は柔らかく、しゃんとしない。「この子歩くのが遅いかも」と1歳の時に病院で言われました。それが障害の世界への序章だったのです。

3人目を出産して実家に帰っていました。その際にもまだハイハイをしていた姫がむくと立ち上がり、歩き始めたのです。それで安心したのですが、問題は何も解決していませんでした。歩けるようになった姫は、好奇心の塊、カギを開けてでも外へ出ていく始末、右を見て左を見るともういないという感じでした。

名前を呼びながら、追いかけることは何度もあり、言葉が耳を通さず、頭の上を超えているのがわかりました。とにかく前へ回って捕まえ、抱き上げて家に帰りました。裸足で大きな声で追いかけている絵を想像してください。若かったなと改めて今思います。事故になると思って必死でした。踵のないスリッパをはいて追いかけられないので、急いで外へ出た時には、追いかけている間に、脱いで裸足で走ったのを覚えています。後でスリッパは取りに行きました。

必死だった。何を考えているか、何を思って家を出ていくのかと思い、下の子を背負って姫の行動を理解しようと努めました。最初は何も考えずに走り回っていた姫が、行ったことのある場所へ行くようになりました。探すのもあてもなく探す状態から、行ったことがあるところと絞れるようになりました。このころは何度も警察のご厄介になりました。

「自閉症」は児童相談所で言われましたが、そんな決定権誰にあるのか、何とかしてみせると考えたのもこの頃です。母子通所にも通いましたが、このままではいけないと思いました。

「社会の育ててもらう」個別指導の必要性を感じ、自分で指導者を探しました。自分の母が公務員で、その頃はまだ特殊教育、知り合いの先生を紹介してもらいました。すぐに指導しようとなったわけではありません。押しの一手でした。

初めての指導を見たときに、これが特殊教育かと発達のポイントがあるならすべてを抑える必要があるなと感じました。言葉が消えていた姫に言葉を誘発するための魔法の言葉は「ちょうだい」でした。この先生とは2年間お世話になり、この指導から多くのことを学びました。この後転入した幼稚園で出会った先生とは一旦卒園後離れるも、その後に長くお付き合いすることになりました。

この頃自分に力が欲しいと思いました。作業療法士や精神保健福祉士等に興味を持ったのも事実です。姫の頭の中を見たいと考えました。それが何年後かの公認心理師につながります。

就学判定は「養護学校」でした。地域の小学校も見学に行きましたが、その当時の校長先生は「この子に何ができるか」「いやできない」と言われました。地域の当たり前に行ける小学校にも行けない、細かいザルからも落ちるという現実を受け止めました。

「現実の重みをしかと胸にとめ、共に踏みだす新しき道かな」

障害受容をして養護学校を選んで、障害の世界に踏み出した心意気です。

養護学校を選択し、入学した学校の校門は動物園の檻に見えました。安全のためだとわかっていても、まだまだ気持ちがついていけてなかったのかもしれません。養護学校へ入って、取っていなかった療育手帳も取得しました。

3年生が終了し、春休みに入るという夜に、姫はコロンとひっくり返りました。夜は歯磨きをして、普通に寝かせましたが、あくる日起きあがれませんでした。声はすれども起き上がれず、ベッドから引っ張り出し、ベッドの縁に立たせると、足の表面は何ともなっていませんでしたが、歩けませんでした。これは足の中で何かなっているなと思いました。

今は大きくて背負えませんが、その時は足が痛いのでおんぶは無理でした。背中合わせで姫を背負い診察を受けに行きました。レントゲンを撮ってもらうと、先生から「骨腫瘍」と言われ、レントゲンからこのままだと薄い骨は折れてしまう、早く手術をする必要があると言われました。この状況をどう乗り越えようと頭の中はぐるぐる回っていました。

家の近くの総合病院で手術を受けました。もちろん障害のことは伝えました。自閉症のこと姫の理解度をちゃんと伝えると、合理的配慮で術前のお部屋を借りることができ、本来なら付き添いはいらない病院ですが、付き添いをさせてももらうことできました。

術前の何も口にできない時間は、その頃に一緒に取り組んでいたシール張りや線引きマッチングなどをして過ごし乗り切りました。全身麻酔で手術は4時間かかりました。手術室から出てきたときにはボーと目が開いていました。自分の状態が受け入れられていないのがよくわかりました。右足を大きく5針、大腿骨にある腫瘍をくり抜き、骨盤から削った骨をその穴に入れていました。骨盤も5針開けていました。ギプスは右端全部、骨盤を開けているので胃を開けた背中もある腰パンツをはいた状態でした。

一晩は暴れました。隙間から手を入れて外そうとしましたが、無理だとわかると、受け入れたのです。それからは無理を言いませんでした。暇なのでシーツのひもをまえ結びに何度もしました。春先パンツをはいていないのでおねしょをすることもありました。看護師さんにシーツのひもが面倒でほどくのが大変と言われました。

1か月しレントゲンを撮るときれいに骨が巻いていました。すごい回復力だなと思いました。先生も子どもだから早いな、大人はこうはいかないと説明してくれました。今度はギプスを取るのをどうやるかいう課題が出てきました。じっと我慢できないだろうなと、全身麻酔は短期間に何度もするのは子どもには無理だと言われたので、先生に1週間時間をくださいと伝え、姫に何度も繰り返し伝えました。カウントダウンをしたのです。

当日午後整形外科の先生が5~6人上がってきました。押さえ込むためだなと思いました。電気のこぎりで切るのに、押さえ込む必要はありませんでした。何もせずに身を任せていました。ギプスは外れました。シャーレにして、包帯を巻いてありました。

朝、「お茶をもらってくるね。」と言って病室を出て、湯沸かし室にいると人の気配がするので振り帰ると、姫でした。「歩いてきたんやね。」「すごい!」と思わず声を上げました。

先生に「歩いています。」と言うと、びっくりされました。自閉の星から来たエイリアン、回復力は半端なかったです。結局2ヶ月の入院期間の予定が1か月半で退院しました。

この入院で姫は大きな成果物を得ました。我慢すること・待つこと・先を見越す力です。

大きな課題が出たときに、そのことだけに埋没するのでなく、何を得るか、落ちた穴でもがきながらも何を拾うかだと思いました。そこに大きな成長もあります。そこに喜びを感じました。

今回腫瘍は良性でした。悪性なら足を切り落とす必要があったと思います。その時声が聞こえたように思いました。「まだまだ楽にはしてあげない。あなたにはするべきことがある。」とそれが何なのかその時はわかりませんでした。誰かがいたわけでもありません。ただその意味を常に考えてきたように思います。

プロフィール:一般社団法人sun・rise代表理事

#616 2025年7月5日

木村直子からあなたへ <7月の詩>

七夕のころ 金子みすゞ

風が吹き吹き笹藪の

笹のささやきききました。

伸びても、伸びても、まだ遠い、

夜の星ぞら、天の川、

いつになったら、届こうか。

風が吹き吹き外海の、

波のなげきをききました。

もう七夕もすんだのか、

天の川ともおわかれか。

さっき通って行ったのは、

五色きれいなたんざくの、

さめてさみしい、笹の枝。

2025.7 豊中市にて

#615 2025年6月28日

小原祥子からあなたへ

今回もまた大変遅くなってしまいましたが、5/24(土)に行われた第17回ひとときカフェのご報告をいたします。

当日は、約半年ぶりのROUDOKUカフェに続く時間で、それぞれのお心が既に柔らかく掘り起こされていることが伝わってくる和んだ空間となり、今回も始まりから安心感に満ちていたように思います。

今回は8名の方々で聴き合いができ、互いに温かな関心を寄せ合って聴き合う楽しさ、知らないことを教えていただくワクワクを、たくさん感じました。他の方のお話を聴きながら、自分自身の気持ちに気づかれたり、再度の確認をされたり、未来のご自身の姿に思いを馳せられたり…。少し時間が経った今、あの日の「ひととき」を思い返し浮かんでくるのは、年齢やお仕事など全ての違いを越え、わたしも含めた皆さんが、まさにオンリーワンの人生の真っ只中を生きている…ということです。

それは、それぞれ唯一無二の「これまで」と「今」がひととき出会って重なり、それぞれ唯一無二の未来に向かって、また新たに進んでいく光景、「ひとときカフェ」を始める際、思い描いていたイメージそのものでもあります。

心動くことが無数にある日常の続きとして、まさに「ひととき」の短い時間。炎天下に見つけた緑の木陰のように、運動した後の水分補給のように、日々を生きるうえで、たとえ小さくとも確かな何かをもたらしてくれる時間になれば…。そう願うわたし自身、決して小さくない大切な何かを、毎回、皆さまからいただいております。

忙しい日々の中、貴重なお時間を割いてこの場所で出会ってくださった皆さま、今回も本当にありがとうございました。

これから益々厳しい暑さに向かってまいりますが、今後もまたこの場所で、心豊かなひとときをご一緒させていただけることを楽しみにしています。

次回は7/26(土)の予定です。皆さまのご参加をお待ちしております。

プロフィール:blue earth green treesひとときカフェ プロジェクトリーダー

種を蒔く:#607,583,564,545,533,499. 474. 455. 438. 397. 357. 309. 247. 231. 213. 7

#614 2025年6月19日

芳島昭一からあなたへ

いつも大変お世話になっております。国連UNHCR協会の芳島です。

6月20日の世界難民の日まで、あと僅かとなりました。世界ではあまりにも厳しい状況が続いております。

世界難民の日に向けて今月発表された世界の難民情勢を示す統計は、これまでと比較しましてもさらに厳しい状況となっております。

☆「グローバル・トレンズ・レポート 2024」

https://www.unhcr.org/jp/global-trends-2024

そのような情勢の中で、紛争や迫害により故郷を追われた人々に想いを寄せる、国連が定めた大切な日を中心に、様々なイベントが開催されます。

お忙しいなかと存じますが、ぜひこの機会にご参加いただけましたら幸いです。

主なものは以下にてご案内させていただいておりますが、

https://www.unhcr.org/jp/wrd2025

私からいくつか以下にお勧めのものをまとめさせていただきましたのでご確認くださいませ。

~~~~~~~~~~~~

1.チャリティオンライン上映『ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦』

困難な状況にあるベネズエラ、そして世界中に音楽の力で希望を届け続けるドゥダメルの姿を描いた感動のドキュメンタリー映画。ドゥダメルの歩みを通じて、難民の人々が直面する現実、そして私たち一人ひとりができることを考える時間を持ちませんか?観ることで、難民支援の輪にご参加ください。

開催日程:2025年6月20日(金)世界難民の日~7月31日(木)

参加費 :寄付つき観賞、または、無償観賞から選択

https://www.japanforunhcr.org/appeal/charity-screening

2.6月20日「世界難民の日」全国でブルーライトアップとこいのぼり掲揚

日本各地のモニュメントがUNHCRブルーにライトアップされる取り組みがこれまで以上の規模で行われます。

6月20日の「世界難民の日」に合わせて、全国の自治体・企業・団体と連携し、難民支援への連帯のしるしとして、

全国67カ所のランドマークでのブルーライトアップ、 全国6カ所で「世界難民の日こいのぼり」の掲揚を実施します。

ブルーの光と空高く泳ぐこいのぼりが、日本から世界に向けて、故郷を追われた人々への想いと、ともに生きる未来への希望を届けます。

https://www.unhcr.org/jp/pr-250610

3.【展示】Today, I lost My Home 想像していなかった今日を生きる-JICA地球ひろば難民企画展

難民について、私たちはどのように考えることができるのでしょうか。

本展は、この問いへの直接的な答えを用意しているのではなく、難民の立場に自らが立ち、難しい局面をどう乗り越えるのかを判断し、難民という境遇におかれている人々の状況を追体験していただけるような展示構成になっています。この体験が難民問題を考えるきっかけとなり、日本国内における難民の人々への理解、そして世界で起きている難民問題への理解へとつながることを願っています。

開催日:2025年5月13日(火)~9月30日(火)

場所:聖心女子大学4号館 展示スペース「BE*hive」

開館時間:月~土 10時~17時(日・祝 閉館)

https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/event/jica_today-i-lost-my-home/

~~~~~~~~~~~~

プロフィール:国連UNHCR協会職員

#613 2025年6月15日

東口千津子からあなたへ/ From Chizuko HIGASHIGUCHI to you

いつもblue earth green treesの活動にご協力いただき、ありがとうございます。お一人おひとりとのご縁に感謝し、一緒に過ごせる有限のひとときを嬉しく思います。

4月は「手話エンターテイメント発信団oioiと楽しむ手話ワークショップ」、5月は「難民・避難民の皆さんと進むプロジェクト」、「奈良PCAグループ」、「子育てカフェ」、「ROUDOKUプロジェクト」、「ひとときカフェ」などを開催しました。プロジェクトリーダーの皆さん、ご参加下さった皆さん、ありがとうございました。プロジェクトレポートや種を蒔くメッセージで、ドネーション送り先や参加者の皆さんのお声などを読んでいただけます。引き続き、よろしくお願い致します。

梅雨の季節、水分補給を意識し、通気性の良い服装で適度な運動をしながら、楽しく過ごせるリズムづくりを心がけていきたいですね。質の良い睡眠、バランスのとれた食事、リラックスできる入浴時間も、暑熱順化に繋がっていきますね。

お一人おひとりの日々やご家族の日々で、さまざまなライフイベントを迎えておられることと思います。我が家も一つひとつのライフイベントに出会う中、自分自身と家族のあり方を見つめています。

5月に入籍した息子とパートナーはかつて札幌の職場で出会い、今は名古屋に二人で暮らしています。人生のさまざまなタイミングで私たちは多様な一人ひとりと出会いますが、息子とパートナーが出会えたこと、あたたかい関係を育ててこれたこと、お互いを生涯のパートナーと思えたこと、これから一緒に歩んでいこうと決めたことをとても嬉しく思います。

自分自身がパートナーシップをどのように見つめてきたのか、どのような経験を重ねてきたのか、振り返るといろいろな場面が心に浮かんできます。お互いが体験していること・感じることを必要なタイミングで聴き合うこと、共通点を楽しむと同時に違いを楽しみ尊重すること、相手についても自分自身についても理解を深め続けていくこと、それぞれが自分の意志で自由に動ける距離で歩み続けること、人生の美しい場面を共有すること、辛い時・苦しい時には寄り添い支え合うこと・・・、振り返るとパートナーシップを通じての深い学びに気づきます。家族との関係、友人との関係、職場の人たちとの関係なども同じだと思いますが、パートナーシップを育む相手にはより大きな責任と覚悟が伴うように思います。

奈良県桜井市にある長谷寺はそれぞれの季節の花が美しいお寺です。息子のパートナーのリクエストで、紫陽花との出会いを楽しみに、パートナーと私たち夫婦の3人で6月の長谷寺を訪れました。息子は奈良の友人の結婚式に招待されていたため、お祝いに出かけていました。長谷寺では石段に約300鉢の紫陽花を並べておられ「あぢさい回廊」と名付けておられます。自生の紫陽花を含めると約40種、約3000の紫陽花がそれぞれの佇まいで咲いています。白、黄緑、青、紫、ピンク、赤など色とりどりの紫陽花が迎えてくれ、色に加えて花びらの形やがくや葉っぱの形など、その多様さにあらためて気づきました。

人生で出会う一つひとつの美しい場面を大切な人たちと過ごせる瞬間は大きな喜びに満たされます。目に見えることも目には見えにくいことも、両方大切にしながら、今日の出会いも体験も楽しみたいと思います。

2025年4月の難民・避難民の数は1億2210万人と国連UNHCR協会が発表しています。日本の人口に匹敵する数に驚かされます。

難民・避難民の皆さんの苦しみを想うと心が重くなります。ご家族やご友人と共に、安全な場所で穏やかな日常を取り戻されますようにと祈ります。難民・避難民が生まれる背景には災害や紛争や内乱をはじめ、さまざまな要因がみられます。国内外の多様な個人・団体が多様なチャレンジや試みで、難民・避難民の皆さんを応援するために、または難民・避難民が生まれないよう予防のために動いておられます。とりわけ、国内外の若い世代の皆さんが軸となる哲学を持ちながら、現実的な視点で柔軟でしなやかに課題解決のアイデアを形にし、多様なネットワークをつくり、安心・信頼のコミュニティを広げていく姿には勇気をもらいます。絶望的な状況が目に入ってきても絶望せずに、今できることを積み重ねながら、より健康的な文化や風土、より平和に繋がる文化や風土に向けて、一人ひとりがLove, Peace, Freedom & Diversityの種を蒔き続けていきましょう。

プロフィール:一般社団法人blue earth green trees代表理事

種を蒔く:#603,596,587,584,576,566,565,549, 530, 520, 510, 506, 501, 486, 482, 461, 454, 453, 444, 423, 419, 413, 409, 403, 399, 381, 376, 355, 346, 312, 307, 287, 271, 261, 244, 174, 158, 145, 125, 118, 79, 56, 42, 1

#612 2025年5月31日

岡本幹子からあなたへ

プロジェクトレポート・種を蒔く 「第12回ROUDOKUプロジェクトを終えて」 2025.5.24

五月雨の音が静けさを感じさせる土曜の午後、第12回ROUDOKUプロジェクトが行われました。参加者は8名。丸い木のテーブルを4人ずつで囲み、穏やかで清々しい空気感の中でスタートしました。まずはいつものように肩回り、首周りをほぐし、呼吸を整えて準備オッケイ。お久しぶりの集まりなので、自己紹介では最近の推しをお話しいただきました。スポーツジム通い再開、ポッドキャスト、北極圏に行きたい、ご当地おいしいもの、花を知る、初孫待ちなど…それぞれの生活感を垣間見て、一気に距離が近くなりました。今日もいい対話が生まれそうという直感!早速、用意された九つの作品の一部を読み、選択した理由や思いなどを語っていただくことにしました。今回も興味深い内容が揃いましたよ。面白いことに「調和、平穏、幸せを導くのは何なのか…」という共通したメッセージがありました。

◆ROUDOKU作品について◆

①「太陽」 森 絵都作

突然に彼女を襲った奥歯の激痛…コロナ禍にもかかわらず、すぐに診てくれた風間歯科医院の院長から「奥歯に異常はなく、痛みは心の痛み、代替ペインの犯人を二人三脚で捜しましょう」と言われる。思いつく候補はことごとくはずれ、ある日ふと目がとまった黄色の割れたお皿。いつも太陽のように心を温めてくれる、大好きで大切な豆皿を割ってしまった悲しみを意識の外に締め出していたことに気付いた瞬間、肩の力が抜けて、痛みが少し和らいだのだ。

何かに追い詰められている時、悩みや悲しみがある時、体のどこかが痛くなることは現実的によくある。どの方も体験したことがあるのではないか。そんな時、あえて苦しみの本質に向きあうこと、そのうえで誰かに話をして手放してみること、一緒に考えてもらうことが痛み緩和のすぐれた治療方法ではないか。

作者は語る。「すべてのものは失われる。だから自分に言いきかせる。過去に執着しない。変化を肯う。細胞の新陳代謝を阻害しない。不確かな世界と折あうための柔軟性を確保する」

私たちの心は、あふれる情報に大きく揺れがちである。だからこそ自分の内なる心に気付き、柔軟に、しなやかに生きる練習を続けていきたい。自己の静寂こそが平和へのスタートラインのだろう。

②「ネガティブ・ケイパビリティ ‐答えの出ない事態に耐える力‐」 帚木蓬生作

ケイパビリティ(capability)…耳慣れない響きであるが、一般的には「能力」「才能」といった意味らしい。

さらに「ネガテイブ・ケイパビリティ」とは、不確実な状況や答えのない問題に直面した際に、すぐに結論を出そうとせずに、その状態を受け入れる力をさすらしい。これまでの教育は、的確で素早い処理能力(ポジティブ・ケイパビリティ)を身につけることを求めてきた。しかしこの複雑に変化し、先行きの予測が難しい世の中では、問題解決が困難な答えのない事態やどうしようもないちゅうぶらりの状況は多々あり、そこを耐え抜く力、踏ん張る力が実は必要なのだ。直面する困難な事態を冷静に受け止め、落ち着いて分析したり、互いに理解しあい解決策を探ったりすると、新しい何かに気付くかも…。

精神科医でもある作者が恩師から学んだこと。「精神科医にとって一番大切なことは、親切である。親切は共感の入り口である。不寛容、思いやりのなさが争いを招くのだ」

今、子どものいじめ、自殺、カンニングなどの不正行為、犯罪などの問題が多発し深刻化している。それは何故か。子どもたちが求めているものは何なのだろう。自分を思ってくれていると感じる確かな言葉、ふれあい…まさしく大人から受ける愛情や思いやりなのではないか。

「You are kind!」そう声をかけられる生き方をしたい…

③氷の轍 桜木紫乃作

複雑な人間関係が絡み合った推理小説であるこの作品から、人の生き方について考えさせられた。

80才の滝川老人は釧路でタクシーの運転手をしている。既にからだは病に侵されており、生涯独身でつつましく人生の終わりを迎えようとしていた。若い頃は、青森のストリップ小屋で働いていた。小屋のオーナーで踊り子のさわこに恋をし、彼女の二人の娘の面倒も献身的にみていた。しかし小屋は潰れ、娘たちは人買いにさらわれていく。ある日、老人は古本屋でさわこにあげた詩集(北原白秋)を見つけ、貧しくても心豊かだった昔のことを思い出し、何とかして母と娘たちを探しだして心を繋ごう、関係を修復しようと決心する。そして苦労の結果みつけた姉娘と言い争い、誤って老人は岸壁から落ちてしまう。娘はその日から加害者となり、新たな苦しみを背負うことになる。

滝川老人は自分の善意、さらに沸き起こった人恋しさから命がけで行動したが、思いもよらず、大切に思う娘を犯罪者にしてしまった。人と人の関係は難しい。双方が善意であっても完全に理解しがたい。人とつながるところには葛藤がある。ならば一人の方がいいのか。否、他者がいてこその豊かさではないか、人生に愛があふれるのではないか。人生は一人でも二人でも同じではなく、一人よりも二人の方が必ず豊かだろう。

シンジツ一人ハ堪ヘガタシ。

二人デ居タレドマダ淋シ、

一人ニナッタラナホ淋シ、

シンジツ二人ハ遣瀬ナシ、

シンジツ一人は堪へガタシ。

(北原白秋「他と我」より)

④BANKSY(パンフレット)

世の中は日々不穏、争いごとも多く、戦争はいまだになくならない。

バンクシーはストリートで活動するグラフィックアーテイスト。

一つ一つのアートワークにこめられたメッセージが心に響く。

その中の一枚を紹介しよう。「Love is in the Air」

街頭で抗議のため火炎瓶を投げようとしている男、一見暴徒に見える。しかし手にしているものは花束である。

この絵からどんなメッセージが読み取れるだろう。「火炎瓶(暴力)ではなく、花束(愛)をもって戦おう」「暴力で平和を得ることはできない…」反戦平和、暴力反対の力強い言葉なのか。嫌な言葉やいじめではなく愛ある対話をという発信か。

⑤天然生活より エッセイ「愛について」 小川 糸作

北海道で自給自足の生活をおくる男性。鳥にあげる餌さえも自分で作る。

植物は緑の友。なかでも「ゆりね」とともに暮らす。花と出会う喜び、愛を感じる生活。

自分の中に生まれる愛を内にひそめておくばかりでなく、今こそ外に発信したい。

自分だけの幸せは楽しくない。

動植物からいただいた愛のパワーを自分自身で何かに変換して他に与えていく。

美しい光合成が美しい呼吸となる。

愛は循環する。

受け取ったり、与えたり、地球をめぐっている。

自分の庭で育った花や野菜を誰かに…愛を与える実践を続けていく過ごし方に共感する。

⑥「唯識の思想」 横山紘一作

ポッドキャストで「古典ラジオ」を聞くのが趣味。3人で歴史についてしゃべる番組がお気に入りだ。その中で最澄と空海編があり、とてもひきつけられた。自己を確立するということにフォーカスする。朝目覚めた時、今日は何をする日であったかではなく、自分は何であったかと考えてみよう。今自分がここにいること、生きているということの不思議について想像してみよう。感情や思い、言葉は心の奥から表面化するもの。心を観察、分析し、そのあり様を説き明かす唯識とは何か。古くて新しい思想の世界がおもしろい。

⑦ヨーロッパの装飾と文様 海野 弘作

文様のパターンは、国や言葉の違いを超えて共通組織を生み、意思疎通ができる。世界各地でバラバラに生まれた文様や装飾は、流通によってやがて出会い、混ざり合い、新たな文化となって人々をつなげていく。世界を旅する大いなるロマンを感じる。見ているだけでひきつけられる。

⑧ジョン・レノン PLAYBOYインタビュー

ジョン・レノンが亡くなる1週間前に、雑誌プレイボーイの行ったインタビューの特集。10代の頃に心に響いたビートルズのナンバー。今も世代を超えて聞き継がれる彼らの音楽には、メンバーの若さゆえの葛藤と社会へのメッセージ、平和と愛の精神が詰まっている。特にジョンVSポール、2つの才能のぶつかり合いから生まれた数々のヒット曲。曖昧のない人間関係、あくまでも自分にこだわり続ける音楽観が、無二の詩とメロディを作りだしたのだろう。

自分の弱さやドロドロしたところもさらけ出している言葉に、レノンのリアルを感じて引き込まれる一冊だ。

◇「All My loving」これは残念なことにポールの曲だ。くやしいけどよい曲だね

◇10代の頃、親を尊敬したことはなかった。好きだけどね。愛はあったが支配的だった。そんな大人にはなりたくないと思ったよ

⑨「動的平衡」 福岡伸一作

「全ての物は壊れながら、壊しながら再生していく」今、注目される思考で、大阪・関西万博に「いのち動的平衡館」が設置されることになった。昔からこの考え方が好きで読み続けている。

1月に夫に腎臓を移植した。私の体が健康で、夫の細胞と適合したことが幸いだった。夫の体の中で自分の臓器が循環し、より良い形で再生している。互いに健康な心身を築くための新たな日々。この経験から「動的平衡」の可能性をあらためて考えているところである。

秩序は何もしなければ乱雑の方向に流れがちである。生命にとってのエントロピーは加齢による老化、老廃物がもたらす酸化など…。この流れをできるだけゆるゆると、やんわりにしたい。

生命は退廃しない。細やかに変化し続けている。注目すべきは、作ることより壊すこと。健康を保持し、加齢を緩めるために、不必要なものを手放しながら新たな気づきにつながっていく。変化しながら平常を保つ可能性を信じていきたい。

◆参加者の声より◆

・キーワードは思いやり…今後の人生の方向性を左右する心の持ち方ではないかと思った。

・他者の存在は重要。人と人の関係でも、細胞レベルでさえも助け合いの力をもっているではないか。

・人のつながり、愛、思いやり…大事な言葉だ。

・日々の生活の中でも対話を求め、よりよくすごしたい。

・自己と他者、バランスをとるためには相手が必要。一人ではできないな。

・人との出会い、そこに生まれる対話がうれしい。世界のこと、健康のことを語り、共感できる大切な時間。

今回もこの場を選び、好きな本、作品をもって集まってくださった皆様に心より感謝します。

雨の音を聞きながら、愛が循環する時間となりました。皆さまの心のこもった言葉に癒され、元気をいただきました。本当にすてき!

次回は11月です。ぜひプロジェクト案内をチェックしてご参加くださいね。それではまた!

プロフィール:blue earth green trees ROUDOKUプロジェクトリーダー、元養護教諭、特別支援教育サポーター、blue earth green treesセルフコンパッションを深める呼吸とやさしいタッチ プロジェクトリーダー

種を蒔く:#602,590,582,573,563,560,544,543. 529. 518. 480. 464. 452. 441. 422. 364. 344. 313

#611 2025年5月10日

芳島昭一からあなたへ

平素より国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の難民援助活動にご関心をお寄せいただき誠にありがとうございます。

このたび、「難民・避難民の皆さんと進むプロジェクト」の3月・4月の距離が「6175.86km」、第1回から合わせた距離は「242,805.824km」というご報告をいただきました。 「参加者のお声」も拝読しましたが、この瞬間も厳しい避難生活を送られている世界中の難民・国内避難民等の方々が置かれた窮状にお心をお寄せいただき、継続的に取り組んでいただいておりますこと、大変ありがたく存じます。

また、このたびも温かなご寄付をお寄せいただきましたことに対し、改めまして心より感謝申し上げます。 皆さまのお気持ちは間違いなく難民支援の現場にお届けし、現地で避難生活を送られている方々が生きていくために必要な活動に活用させていただきます。

現在、世界では過去最大の1億2000万人以上もの人々が紛争や迫害などにより故郷から逃れざるをえなかったという状況にあり、UNHCR職員たちは昼夜を問わず懸命に援助活動を行っています。それら多くの難民・避難民等の方々が置かれた窮状に引き続きお心をお寄せいただき、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

プロフィール:国連UNHCR協会職員

#610 2025年5月5日

From Stuart NAGO to you

Aloha Seedfolks and Oioi,

Arigato Gozaimasu for a delightful sign language learning presentation and the opportunity to participate in the presentation. Everyone did an amazing job. It's been more than six years since we last met and your membership has grown significantly -- keep up the good work!

Great to see the audience engaged in the presentation and participating! The next time we meet maybe we can do something together in the music-making experience like compose a composition and perform the music?

Are you willing to give it a try? I'm ready to try!

Since retiring from teaching music for the University of Hawaii Educational System, I dedicate my life to teaching the gospel through music. Every month, my face-to-face and live-stream program called, "Sessions - The Word and Music" streams to followers in the US mainland and Japan. In a few days will send Blue-Earth-Green-Trees.com the Zoom link. If interested, let Blue-Earth-Green-Trees know. It would be great to see your faces on the live stream.

However, in a couple months, I will return to Japan to visits more schools and churches. If you would like to see me and hear more about Sessions: The Word and Music program, please post comments to Blue-Earth-Green-Trees Seedfolks Community.

The Word is Love -- "We love because he first loved us." 1 John 4:19

Hope we can meet again soon!

Stuart

#609 2025年5月5日

ルミカからあなたへ

第31回難民・避難民の皆さんと進むプロジェクトのご報告

3月・4月の距離のご報告を下さった皆さん、ありがとうございました。今回は24人の皆さんから「6175.86km」を「歩いた」「走った」「泳いだ」「自転車に乗った」とご報告をいただきました。

第1回~第30回 236,629.964km

第31回 6175.86km

第1回~第31回 242,805.824km

3月・4月のドネーション10,000円を国連UNHCR協会にお送り致しました。難民・避難民の皆さんを応援する事業にご活用いただきます。次回の報告日は7月1日です。

新緑やきれいに咲く花を感じるあたたかい季節になりました。歩きやすい季節でもあるので、いつもより距離を増やし歩いています。吹く風が心地よく、自然を感じるだけで、ちょっとした幸せを感じます。

毎朝、朝ドラ「あんぱん」を観ているのですが、"人生は喜ばせごっこ"、「人を喜ばせるために生きる」という言葉が心に響きました。相手の笑顔を想像し、自分には何ができるだろうと思いながら過ごす人生も素敵だなと思いました。

皆様も体調に気をつけてお過ごしください。水分補給を十分に行い、無理のないペースで歩き、走り、泳ぎ、自転車に乗り、日々を健康的に過ごしていきましょう。

◆参加者のお声

・世界のさまざまな国で、厳しい環境下、奮闘されている難民/避難民の皆さんがご家族やお友だちと安心して生きていけるように祈っています。

・先日は 京都の 哲学の道を 10キロほど 歩きましたが 外国人が多いのと 喫茶店が高いのと やっぱり 残念ながら 我が家の辺りよりは綺麗にしてあることと そんなこと を思いながら 歩きました。 今日から 夜間中学の 講師です。 ラジオで英語会話を 勉強しています。

・昨年10月から毎月200㎞+を達成しているけど…

4月は あぶなかったな。(汗)

別に、歩く目的は距離だけやないけどね。

ここまで続くと毎月200㎞+を達成したいと思ってしまう。

でも…無理はしたらアカンもんね。

ゆったりした気持ちで歩くのを楽しまないとね。

明日から5月

…薄紅色の可愛い君のね‥‥

ハナミズキ この花も大好きや。

・この2ヶ月は、お花見にいろんなとこに行ってきました。

いい季節なので歩いていても楽しいですね。

・夫は毎日ランニング、私は家と駅との往復で走ったり、職場では階段を使ったりと、少しでも体力、筋力を維持できるように意識しています。子どもたちも毎日元気に走り回っております。慌ただしい毎日ですが、家族みんなが元気に過ごせるように無理なくやっていきたいと思います。

プロフィール:スポーツトレーナー、blue earth green trees難民・避難民の皆さんと進むプロジェクトリーダー

種を蒔く:#598,589,577,567,555,538. 524. 507. 496. 487. 466. 410. 386. 367. 339. 316. 288. 264. 255. 214. 201. 190. 181. 168. 154. 140. 126

「シャボン玉」@鶴見緑地(松井おさむ&ゆみえ)

#608 2025年5月3日

木村直子から あなたへ 2025.5.1

「われは草なり」

高見 順

われは草なり

伸びんとす

伸びられるとき

伸びんとす

伸びられぬ日は

伸びぬなり

伸びられる日は

伸びるなり

われは草なり

緑なり

全身すべて

緑なり

毎年かはらず

緑なり

緑の己れに

あきぬなり

われは草なり

緑なり

緑の深きを

願ふなり

あゝ 生きる日の

美しき

あゝ 生きる日の

楽しさよ

われは草なり

生きんとす

草のいのちを

生きんとす

2025.5.1 大阪市内

#607 2025年4月26日

小原祥子からあなたへ

あまりにも遅くなってしまいましたが、3月29日(土)実施の、第16回ひとときカフェのご報告をいたします。

今回は、セルフコンパッションプログラムで心身ともに安らいだ後のひとときカフェ。思いがけなくうれしい再会もあり、心地よく落ち着いた空間でご参加の皆さまと聴き合う時間を過ごすうち、様々な「巡り会い」の不思議さとありがたさを実感する、豊かな時間となりました。

人との巡り会いはもちろん、心惹かれるものや場所、空間や時間との巡り会い…。全て偶然のようだけれど、やはりそれらは、自分の意思や選択を超えた何か大きな動きの中で、出会うべくして出会ったとても貴重な贈り物なのかも…。そんな青空なような思いが心に広がりました。

あの時こうしていれば…、 もし別な道を選んでいれば…、人生の岐路を思い返す瞬間、ふとそんな思いが湧くこともありますが、大きな時の流れの中で、自分にとって本当に大切なもの(人やこと)とは、巡り巡って出会えてきたのかもしれない、これからも出会っていけるのかもしれない…。そう思えることで、穏やかな安心感に包まれると同時に、その時その時で大小様々な選択を重ね、日々を懸命に生きてきた自分自身を労う視点が生まれ、ここからの一歩一歩を踏み出す力にもつながるような気がしました。

皆さんにとっての大切な出会いや、描いてこられた唯一無二の人生の物語に触れさせていただけたこのひとときカフェでの時間もまた、巡り会いという名のとても貴重な贈り物であることを改めて感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。ご参加の皆さま、本当にありがとうございました。

次回のひとときカフェは、5月24日(土)実施の予定です。皆さまのご参加をお待ちしております。

プロフィール:blue earth green treesひとときカフェ プロジェクトリーダー

種を蒔く:#583,564,545,533,499. 474. 455. 438. 397. 357. 309. 247. 231. 213. 7

#606 2025年4月19日

岩﨑 裕保からあなたへ

Shopping for a Better Worldのこと

これまでのSDGs勉強会でも触れたことがある”Shopping for a Better World”という本についてお伝えしてみようと思います。

買い物をするということはその製品を作っている企業への投票のようなものだとか、商品の選択で社会を変えていけるのではないか、また買い物で国際協力といったことも言われていますが、こうしたことの始まりは”Shopping for a Better World”にあったのではないかと僕は見ています。

アリス・テッパー・マーリーンAlice Tepper Marlinはベトナム戦争中の1960年代に、戦争景気に沸くニューヨークのウォール街で証券アナリストとして働いていました。

ある時「戦争のための武器や機材を作るような会社には、絶対投資をしたくない」という顧客が現れました。それを機に、彼女は企業の決定に投資家が社会的なまた環境的な要因を使うことができたらと考えるようになり、投資に財務内容に加えて社会倫理的側面を提案することに思いをいたすようになりました。

そして1968年には証券業界を去って、COUNCIL ON ECONOMIC PRIORITIES(経済優先順位研究所)という組織を1969年に設立して、自身の思いを動かし始めました。企業にとって何が優先すべきことなのか、他にもっと大事なことはないのか、その優先順位を考えていこうというわけです――ぶっちゃけていえば、金もうけだけでいいのか、ということです。そこで“RATING AMERICA’S CORPORATE CONSCIENCE”(アメリカ企業の良心による評価)を1986年に著しました。これは、格付けを経済的側面(財務内容・営業業績)だけでなく、社会的側面 =経営姿勢(女性やマイノリティ、情報公開、武器産業)に拡大するものでした。

そして、1988年に”SHOPPING for a Better World”(SfBW)の出版にこぎ着けました。これは、市民・消費者向けのハンドブックです。この種の印刷物はそれまでにもありましたが、それは、例えばどの洗濯機が良く汚れを落としまた使いやすいかといった製品の良し悪しを教えてくれるものでした。しかしSfBWが問題にしたのはそこではありませんでした。企業の社会的側面に注目して、企業の良心を測る7つの姿勢(情報公開、環境や自然への配慮、女性の処遇・昇進、マイノリティの処遇・昇進、慈善・寄付、労働環境への配慮、従業員家族への福利厚生)を挙げ、具体的には

環境問題への対応

寄付貢献

地域社会への貢献

女性の雇用

社会的少数者の雇用

従業員福利

職場環境

情報公開

軍需産業への関与

南アフリカとの貿易(アパルトヘイト時代)

動物実験

という項目で企業ごとに評価し、A〜Fのランキングで表しています。同書は、毎年改定され1996年まで出版され、92年にすでに累計100万部を突破していました。

SfBWはスーパーマーケットでも売られていたので誰もが手に取ることができ、それを読んだ消費者の80%が商品の購買行動を変えたと言われています。すなわち、商品を買う時に量・質・価格を気にしていたのが、環境を視野に入れたり重視したりするようになり、人権・労働環境にも目を配るようになっていったのです。

そのうえ、企業からの「わが社はこの項目でEしかもらっていないが、どうしたらCまで持っていけるか」といった問い合わせに答えるというコンサルタントのような役目も果たしたので、企業努力を後押しすることになり、じっさい評価を上げることにもつながり、その変化は次の年の発行によって消費者にも可視化されるようになりました。

SfBWは、「社会的に責任ある買い物」のためのガイドと銘打っており、まだフェアトレードとかエシカルショッピングという用語が広く認知されるよりも前に、買い物の意味を考えてみようと訴えていました。

SfBWは昨今のアメリカ合州国のありようとは違う姿勢を持っていて、市民が社会に参加していくよう促す力になっており、明るさを感じるものでした。こんな時代になってしまいましたので、当時の社会の雰囲気をふと懐かしく想い出しました――ドイツ版、オーストラリア版などができて日本版も作ろうという動きがあって、似たものもできましたが、日本の情報公開の不十分さに阻まれて「本家」のようなものにはなりませんでした。そして、僕はSfBWのことを知った時に思い起こしたのは、近江商人の「三方よし(買い手よし、売り手よし、世間よし)」であったことも記しておきたいと思います――答えやヒントが身近にあることに気づけるのは嬉しいものです。

プロフィール:blue earth green trees SDGs勉強会プロジェクトリーダー。同志社大学法学部政治学科卒業、同大学院アメリカ研究科修了。ニュージーランドが関心の地域。私立中高で英語を教え、その後大学に移って「平和研究」「国際協力論」「NGO/NPO論」などを担当。2008年から6年間開発教育協会(DEAR)代表理事。今はDEAR顧問と関西NGO協議会(KNC)監事。

種を蒔く:#588,575,569,547,537,522,494,385,383,360,354,349,342,319,310,303,292, 266, 259, 254, 237, 224, 197, 175, 143, 124, 121, 98, 79, 73, 69, 67, 48

#605 2025年4月19日

西村馨からあなたへ

ガザ、ウクライナの現状

八重山諸島の軍事基地建設

世界でも日本でも課題は山積み

我々が日常生活を送りながら、無関心にならずに、出来る範囲のことをする

それで身近な課題が解決に向かったり、自分の周りに問題意識を共有できる仲間が増えたり

決して無力ではなく、無駄でもない

ただ冒頭にある課題の解決には、無力と言わざるを得ない

どんな課題であっても解決に導くには、それなりのプランとパワーが必要

冒頭のような課題を解決に導くにも、それなりのプランとパワーが必要

課題を創り出して推進するプランとパワーの方が、それを阻止するプランとパワーよりも勝っているから、現状がある

課題解決のためのプランとパワーを創り出すための知恵

まずはそこからスタート

国連の方も本会の催しでお話をしに来てくださっています

課題の解決に向けての活動をされています

解決へのプランは?その実現の可能性は?現状何が出来ていて何が出来ていないのか?出来るためにはどうすれば良いのか?

それは希望的観測ではなく、実現可能なプランなのか?実現に向けてのパワーはあるのか?

国境なき医師団が、世界各地で活動しています

ガザでも戦火で傷ついた人々を助けています

素晴らしい活動です

ですが助けた人の何倍もの人が 翌日の爆撃で死にます

戦火を止めるプランとパワーよりも、戦火を起こすプランとパワーが勝っている結果です

私達には何が出来るのでしょう

#604 2025年4月12日

晴山力からあなたへ

苔香居と所蔵の着物を楽しむ会のご案内

京都西京区在住の晴山と申します。

町家でのイベント企画をしております。

東口先生には3年ほど前から心理学の勉強会でお世話になっており、blue earthの勉強会にも参加させていただいております。

今回は皆さんに私の活動の拠点であります苔香居のご紹介と5月に開催されます着物の虫干しを兼ねて所蔵の着物をお披露目する会についてご案内いたします。

苔香居は安土桃山時代から続く元庄屋さんのお屋敷です。

場所は嵐山の南側に位置し、近隣には苔で有名な苔寺と呼ばれるお寺があり、京都市内ではあるものの緑豊かで静かな場所です。

近年のオーバーツーリズムの影響はほとんどなく、外国人と遭遇することは稀です。

苔香居は公家の葉室家や徳大寺家に仕えていました。

皇室ともつながりがあり、代々宮仕えをされていて皇室に嫁がれた方もおられます。

建物が国の登録有形文化財に指定されており、特に茅葺屋根の長屋門は地域のシンボル的存在です。

回遊式の庭園は400年前に造られた際に自生していた樹や苔をそのまま活用したもので、いまだに生態系のある稀有な庭です。庭の手入れは20代目当主が樹々と対話しながら行っています。

20代目当主が離れに住まいながら、100年前の暮らしを大切に今もなお続けておられます。

今回、皆さまにご案内しますのが、現当主のご祖母様にあたる方の誂えたお着物440点のうち100点ほどを虫干しを兼ねてお披露目する会です。

大正から昭和にかけて誂えたお着物で、自らがデザインしたもの、ろ刺しの帯もあり、自ら手間ひまかけて制作されたものもございます。

お着物がお好きな方、また詳しくない方でも楽しめるよう着物屋さんの解説もあり、昼からは苔香居のガイド付き見学もございます。

ぜひ新緑の美しいころの苔香居にお越しくださいませ。

https://taikoukyokimono202505.peatix.com/

#603 2025年4月5日

東口千津子からあなたへ

いつもblue earth green treesへのご協力をいただき、ありがとうございます。2024年度の全ての活動を無事に終えられましたこと、お一人おひとりに感謝致します。それぞれのプロジェクトに集うお一人おひとりが心豊かな空間と時間を育てて下さっていて、心身の健康に繋がるたくさんのエネルギーをいただいています。また国内外の多様な課題についてお互いの声を聴き合い、今できることを見つけながら、それぞれのフィールドで行動に繋げるチャレンジが続けられます。

2025年度もそれぞれのペースで一緒に歩んでいただけましたら嬉しく思います。プロジェクトの会場は、これまで使用させていただいている修徳ビル地下会議室に加え、「SHARE HOUSE little trees」のミーティングルームが加わりました。築90年の奈良の古民家を輪和建設さんにフルリノベーションしていただき、杉の無垢材や漆喰などの自然素材で心身の健康に良い空間をつくっていただけました。耐震などの安全面を第一に考えながらも、柱や欄間や昔のガラスなど古い物を最大限残していただき、風通しの良い、光がたくさん入る空間で、

blue earth green treesのプロジェクトに集う皆さんと一緒に過ごせることをとても嬉しく感じています。

この空間で、お一人おひとりが旅をするように多様な出会いと繋がりを楽しまれ、それぞれの声を聴き合い、一緒に心豊かな方向へ自由に進んでいけると良いなと思います。

2025年3月28日にミャンマー中部でマグニチュード7.7の地震が発生しました。4月4日現在、BBCによると死者は3000人を超え、負傷者は4700人を超えているとのことです。

亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆さまにお見舞い申し上げます。

ミャンマーはコロナ禍での影響に加え、2021年2月に発令された非常事態宣言の影響が続いており、さまざまな苦しい状況の中、地域コミュニティの人々はそれぞれに今できることを見つけながら奮闘を続けておられます。そのような状況下で起こった今回の地震で、さらに厳しい現実に直面されています。

国内外の多くの団体が支援に動いておられますが、blue earth green treesが長く繋がりを育んできている

AMDA社会開発機構(AMDA MINDS)様の活動地も被災したことを海外運営事業責任者の白幡さんからご連絡をいただきました。

https://amda-minds.org/news_20250331/

blue earth green treesは4月1日にAMDA社会開発機構様に30,000円をお送り致しました。ミャンマーの皆さまの安全と健康のためにご活用いただく予定です。

AMDA社会開発機構様、AMDA様をはじめ、国内外の団体の皆さま、ご自身の安全と健康を守りながら、支援活動を継続なさいますようにとお祈り致します。

プロフィール:一般社団法人blue earth green trees代表理事

種を蒔く:#596,587,584,576,566,565,549, 530, 520, 510, 506, 501, 486, 482, 461, 454, 453, 444, 423, 419, 413, 409, 403, 399, 381, 376, 355, 346, 312, 307, 287, 271, 261, 244, 174, 158, 145, 125, 118, 79, 56, 42, 1

#602 2025年4月5日

岡本幹子からあなたへ

「第2回セルフコンパッションを深めるための呼吸とやさしいタッチ」を終えて

3月29日、桜の開花が各地で伝えられる中、予期せぬ寒の戻りで空気が冷えた奈良の地でセルフコンパッションを深めるためのワークを行いました。場所は「SHARE HOUSE little trees」古民家をリノベーションされ、外の光が届いて自然な明るさがあり、すがすがしい空気で満たされている空間です。木の香り、通気の良い漆喰壁、元のまま残された柱や欄間、飾り棚、ガラスの戸などから続いてきた暮らしを感じることができます。座るだけも癒される居心地の良さを感じながらスタートしました。

1 セルフコンパッションを深める優しいタッチ

コンパッションとは一般的に「思いやり、慈悲、慈愛」と訳されますが、「Com」は「共に」「一緒に」「Passion」は「情熱」「感情」であり、「ともに感じる、感情を分かち合う」という意味が背後にあります。悲しみや痛みについてもあるがままに受けいれ、ただただ寄り添い、心の安定を促すのです。

セルフコンパッションは、思いやりや慈しみを自分に向けて、今ここの自分に寄り添い、唯一無二の自分、かけがえのない存在である自分に気付くことなのです。コンパッションが高まると、「心が安定する」「今ここにいる幸せを感じる」「他者に優しくなれる」と言われていて、外からの情報に大きく揺れがちな毎日を少しでも心穏やかに過ごすために、そのスキルを身につけておきたいものです。

その一つとして「やさしいタッチ」をあげる理由として、未熟な状態で生まれる人間の特性があります。人間の赤ちゃんは、人の手でとりあげられ、衣食住の細やかな世話をされなければ生きていくことができません。赤ちゃんの時に大事に抱かれた子どもの皮膚には、「心地よい」「あたたかい」「ほっとする」といった感覚が備っています。そのうえで危険な接触を「嫌だ」と感じ、「拒む」「逃げる」という判断の力になるのです。人間のからだは、信頼できる人に優しく触れられることの心地よさを生まれた時から知っています。このことから心に優しいタッチは心の安定につながるのです。

まずは自分に優しく触れてみましょう。

ワーク① やさしいタッチ

・グランディング

座骨を大地に根付かせ、骨盤を立てて背骨は頭頂へ、頭頂は空へ向かうイメージで座る

・深呼吸

鼻で吸って口でハアーと吐き出す

自律神経のバランスを整える

・バタフライハグ

自分で自分をやさしく抱きしめてみる

肌のぬくもりや心臓の鼓動を感じながら、からだに感謝する

・全身を軽く丁寧にタッピング…トントントン

・肩回り、首周りをほぐす

肩甲骨の動きがよくなる

血液循環をよくする

・全身を優しくストローク

気持ちが落ち着く感覚を得る

・再びグランディング

内側にある静けさや希望の光に気付く

呼吸を整えよう

・胸の前で合掌(合掌は世界共通の祈りのポーズ)

すべての営みに感謝し、存在を幸せに思う

2 マインドフルネスを高める呼吸法

心の安定を促すスキルとして「マインドフルネス」というワードがあります。もともとは仏教の教えで悟りを開くための瞑想などを表すものですが、現代的には「今ここの瞬間を体験に意図的に意識を向け、評価をせず、ただただ観る、感じること」と定義されています。過去でも未来でもない「今ここ」の「身体的感覚」や「思考」「感情」を同時に意識し、自分自身を見つめることで、外からの刺激、周囲の情報に揺れ動く思考から脱却し、ありたい自分に気付くとともに平常心や心の静けさを保つ方法の一つです。

失敗や後悔は過去のこと、不安や葛藤は未来に向かって生じる意識です。過去でも未来でもない「今ここ」を五感で感じましょう。頭の中をめぐる考えや感情についても「ああそうなんだ」と受け止めてみましょう。

人は何気なく過ごしている時に、何かしら物思いにふけっている特徴があります。この思考の中に強い不安材料が入り込むと、そのことばかりが頭にあふれて感情が揺れ動き、思考が破綻してしまいます。その結果、うつ病などを発症してしまうこともあるのです。頭の中をめぐる思考は、何かに集中することでいったん止めることができます。いつでも自分自身に戻るために集中する方法を知り、練習しておくことが大切です。まずは、自分の呼吸に意識を向けてみましょう。何気なく続く呼吸の吸う息、吐く息を意識的に行いましょう。

ワーク② 意識的な呼吸

・グランディング

座骨を大地に根付かせ、骨盤をたてて坐る。背骨は頭頂に向かい、頭頂は空に伸びるイメージ

肩、眉間、口もリラックス

・自然な呼吸

・腹式呼吸

鼻でたっぷり息を吸ってお腹を膨らませる、鼻でゆっくりと息を吐いてお腹を背骨にひく

・吸う息より吐く息を長く、できれば2倍に

・サンキュウ呼吸

3で吸って9吐く

副交感神経が優位となり、リラックスをより感じる

・カパラバーティ呼吸

力強い呼吸法

吐く息で腹部を強く引く

一定のリズムで約30回

ワーク③ 呼吸とともに体を動かそう

・首を回す…吸って上方向、吐いて下方向

・両手をあげて、背骨をねじりながらおろそう…吸ってあげて、吐いておろす

・両手をふわっと両側からあげて頭上であわせ、両側におろす…吸ってあげて、吐いておろす

・動きをとめて胸の前で合掌

3 再び心にやさしいタッチで「今ここ」を感じる

・今ここに存在する幸せに気づく

・すべての営みに感謝する

・仲間に感謝する

ワーク④ 感謝の気持ちで触れる

・グランディング

・胸の前で合掌

・全身を優しくストローク…ハートから始めてハートに戻る

・動きを止めて呼吸を整える

・胸の前で合掌

・静かに目をあけてアイコンタクトで仲間の存在を確認し、安心を共有する

今日、このすがすがしい空間で、皆様とともにセルフケアの練習ができたことに感謝します。

この後も皆様の穏やかな時間が続きますように…本当にありがとうございました。

※参加者の感想※

・日々の呼吸は浅く、深呼吸しても胸が開く感じがしない。でも意識を加えることで素直に吸い込むことができた。その感覚がとてもよかった。呼吸をしながらまどろむくらいのリラックスを味わった。気がつけば肩や首のコリがほぐれていた。

・花粉症がひどくて、目があけられない、顔がむくむなど最悪の体調であったが、呼吸して、声を聞いて、話に共感して、集中して…とてもよい時間だった。音楽も心地よかった。

・やさしい気持ちになり、力を抜いて自然に体を動かすことができた。自分のからだに向き合う時間になった。首筋が痛かったのが治ってきた。手術の痛みで会話もできない時、一人になって呼吸を続けていた。そのことを思い出した。

プロフィール:blue earth green trees ROUDOKUプロジェクトリーダー、元養護教諭、特別支援教育サポーター、blue earth green treesセルフコンパッションを深める呼吸とやさしいタッチ プロジェクトリーダー

種を蒔く:#590,582,573,563,560,544,543. 529. 518. 480. 464. 452. 441. 422. 364. 344. 313

#601 2025年3月22日

矢倉真由子からあなたへ

第38回子育てカフェ ご報告

子育てカフェにご参加の皆さん、ありがとうございます。今回の参加者は4人でした。参加者の皆さんのお気持ちをお預かりしました5,000円はAMDA社会開発機構ミャンマー事業にご活用いただきます。ご協力に感謝致します。

親が自分のために時間を使うこと、家族や周囲の人のために尽力すること、それぞれ大事な時間であるがゆえに、そのバランスをとる工夫が必要になってきます。

子どもたちが成長する喜びと共に親も年齢を重ね、さまざまな衰えを感じる場面も増えてきます。人生には限りがあるとわかっていながら、より現実味を帯びてくると、前向きな気持ちと不安な気持ちが行ったり来たりしているようにも思いますが、同じ一日を過ごすなら「楽しみたい」気持ちを大事にできればと思います。

日常の中で、子どもたちに伝えたいことを言葉で伝えるものの、なかなか響いていないように感じることが多々あります。

しかし、ふとした瞬間に「伝わっていたんだ…」と感じられる場面に出あうこともあり、その時はとても嬉しく子育ての励みになります。

子どもたちの中に、広がりをもって育っている大事なものに気付くことができる大人でいられるよう、親自身も視野を広げ、さまざまな体験を通じて感覚を磨き続けたいと思います。

同時に、このようなことを思いめぐらせる時間を持つことができていることに感謝しながら、毎日を丁寧に過ごすことができればと感じています。

プロフィール:blue earth green trees 子育てカフェ プロジェクトリーダー

種を蒔く:#580,571,561,554,542,528,513,504,492,484,477,465,448,436,425,405,398,392,380, 369, 353, 341, 325, 314, 299, 290, 276, 246, 240, 229, 216, 208, 194, 114, 108, 94, 51, 3

#600 2025年3月15日

西村馨からあなたへ

元ウルグアイ大統領ホセ・ムヒカが余命僅かだそうです。

一時期マスコミでも注目されていて、来日もしたので、ご記憶にある方もいらっしゃると思います。

世界で最も清貧な大統領。

東外大の講演で、人生の大義は社会を良くするために闘うことだ、と訴えたそうです。

誰もがムヒカ氏のように生きられるわけではないでしょう。

でも、闘う、というほどの激しさではなくても、自分の時間や情熱の全てではなく一部でも、社会を良くするために費やすことは、社会にとっても自分自身の幸せにとっても必要なことのように思います。

#599 2025年3月15日

From Antonio MONTES to you

News from My Avenir School

My Avenir: Education and Opportunities for TOGO’s Youth

In Togo, many young people face significant barriers to accessing quality education and developing the skills needed to thrive an increasingly competitive world.

My Avenir is an innovative educational project aimed at changing this reality by providing high-level academic and vocational training with a comprehensive, future-oriented approach.

At My Avenir, we believe education is the key to progress. Our goal is to empower Togo’s youth by offering education that goes beyond the classroom, preparing them to face the challenges of the workforce and everyday life. We want every student to discover their potential, achieve their goals, and build a future filled with opportunities.

Thank you for your support and help again.

I send attached a recent photo of the children with the teachers.

Please sponsor an orphan.

◆GOAL:Sponsor an orphaned child so that they can finish their studies at the My Avenir school, from the first year of Primary School until they finish their Vocational Training studies and get a job.

◆SPONSORSHIP PERIODS:

There are three periods in sponsorship:

a)Primary Education: six years

b)Secondary Education: four years

c)Vocational Training: two years

People who wish to sponsor a child agree to maintain their sponsorship for one of the periods indicated above. Of course, if you wish, you can sponsor the child in two or all three periods. In this case, the sponsorship commitment will be renewed.

◆SPONSORSHIP OBLIGATIONS:

Currently, the annual budget for sponsorship is 100 euro; that includes schooling and a daily meal. On the other hand, the school will organize complementary activities for which there is no obligation to finance: it is left to the free decision of the benefactor (excursions, cultural visits, extracurricular activities, etc.). They won’t be very expensive.

The school will contact the benefactor if the student has an important medical need: medical treatment, etc. It is up to the free decision of the benefactor to help him financially.

◆RELATIONSHIP BETWEEN THE BENEFACTOR AND THE STUDENT:

The benefactors will have regular information on the academic evolution and social integration of the sponsored person. It is not recommended that, during Primary Education, the benefactor go to visit the sponsored person in Togo.

Online interviews may be held. However, also during Primary education, it is recommended to have little eye contact: there is ample experience that children can compare the help they receive with tat received by the other orphans, or children who have parents with economic resources, and this situation can cause conflicts. That is why it is prudent to seek advice from the management of the centre and have their authorization to determine the opportunity for communication: it depends on each case.

◆HOW TO BECOME A SPONSOR:

Please send your email to info@myavenir. com. You will receive a reply with more detail about the sponsorship soon.

Thank you for very much for your support and help again.

#598 2025年3月8日

ルミカからあなたへ

第30回難民・避難民の皆さんと進むプロジェクトのご報告

1月・2月の距離のご報告を下さった皆さん、ありがとうございました。

今回は26人の皆さんから「6217.698km」を「歩いた」「走った」「泳いだ」「自転車に乗った」とご報告をいただきました。

第1回~第29回

236,412.266km

第30回 6217.698km

第1回~第30回

236,629.964km

1月・2月のドネーション10,000円を国連UNHCR協会にお送り致しました。難民・避難民の皆さんを応援する事業にご活用いただきます。

次回の報告日は5月1日です。春の訪れを感じながら、それぞれに無理のないように歩き、走り、泳ぎ、自転車に乗りましょう。

私は休みの日でも出かけたり、動いてることのほうが多いほうだと思いますが、

最近手芸と出会い、始めることにしました。知り合いの方が手芸をされていて、「永遠の趣味になりますよ。」と素敵な一言をいただき、始めてみることにしました。

歩いたり走ってる時間も自分と向き合えて好きですが、新しいことにも挑戦してみようと思います。

新しい出会いに感謝をしながら、これからも皆さんと一緒に日々歩んでいきたいと思います。

◆参加者のお声

・世界のさまざまな場所で災害や紛争が起こり、避難民や難民として故郷を追われている子どもたちや高齢者が絶えません。安全な場所で家族と一緒に穏やかな時間を過ごせますように。

・自分自身の健康のため、自分のペースで歩き続けたいと思います。

・三寒四温 春が確かにやって来ました。今年は開花が遅れている梅やこれから競って咲始める花達を見るのも楽しみです。

・寒い中も毎日、お散歩に行ってました。近くの川には冬鳥が沢山来てて、鳥を観察しながらの散歩とても楽しいです。

・10月から6か月連続で 200㎞+したよ。

明日から3月…3月というだけで なんかワクワクする。「雪~がとけて、川~っとなって・・・」ユーミンの「春よ来い」も好っきゃけど やっぱり キャンディーズやなぁ。

梅のつぼみも膨らんできた。歩いていると いろんなものが見えてくるよ

・1月に夫婦でハーフマラソン、先日は夫が大阪マラソンに出場したこともあり、家族の走行距離は1226kmとなりました。

定期的に走っている時は心身ともに健康でいられる気がします。大会が終わりすっかり気が緩んでいますが、いつかは家族でハーフマラソンにでも出てみたいものです。

プロフィール:スポーツトレーナー、blue earth green trees難民・避難民の皆さんと進むプロジェクトリーダー

種を蒔く:#589,577,567,555,538. 524. 507. 496. 487. 466. 410. 386. 367. 339. 316. 288. 264. 255. 214. 201. 190. 181. 168. 154. 140. 126

#597 2025年3月8日

手話エンターテイメント発信団りょーじからあなたへ

【デモご協力のお願い】映像教材(デモ用)データの送付

お世話になります。

一般社団法人手話エンターテイメント発信団oioiの中川です。

表題について、計7本の映像の内、先行して2本の映像(難聴者のきこえ方・授業での困りごと)が仮完成に至りました。

つきましては、こちらの映像を可能であれば3月中に実際に児童や生徒のみなさんに向けて使用いただき映像の使用感や授業の手引きおよびワークシートの使用感について率直なフィードバックをいただければ幸いです。

使用イメージは手引きの方に記載させていただいておりますがこちらはあくまで例ですので、みなさまの実態に合わせてご活用いただければ幸いです。

https://youtube.com/playlist?list=PLQfA1hSDy-68HmQ3B82cmQtXBIA9aJyHV&si=JkuUS_ncBhWYHxRM

【映像データ・授業の手引き・ワークシート】

https://22.gigafile.nu/0330-47a9957d50d3f35c05b3fe665571de59

★アンケート回答へのお願い

今回、デモを実施された際は以下のアンケートへのご回答をお願いいたします。

みなさまからいただいたご感想やご意見を元に、9月の本リリースに向けて改良を加えてまいります。

<アンケート>

以上です。

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご協力のほど何卒宜しくお願い致します。

デモの実施が難しい場合は手引きなどをチェックいただき、そちらのフィードバックをアンケートでいただく形でも構いません。

お手数ですが、ご確認のほどどうぞよろしくお願いいたします。

LINK:https://lit.link/oioisign

#596 2025年3月2日

東口千津子からあなたへ/From Chizuko HIGASHIGUCHI to you

いつもblue earth green treesの活動にご協力いただき、ありがとうございます。お一人おひとりのあり方で繋がっていただき、感謝致します。

国内外で被災された方々、闘病中の方々にお見舞い申し上げます。芽吹きの季節、春の訪れがお一人おひとりの日々をあたたかく照らしてくれますようにとお祈りしています。

2025年1月は夫婦間の先行的腎移植の手術を経験しました。あたたかいお気持ちを向けて下さったお一人おひとりに感謝申し上げます。前年に多様な検査を重ねて、私自身がドナーになり得ることがわかり、手術当日までコンディションをととのえて過ごすことを心がけました。入院した病棟では、検査•診察で何度もお世話になった医療チームのお一人おひとりにお会いでき、安心感のもと、手術日を迎えました。当日の朝は息子とパートナーが来てくれ、4人で穏やかでリラックスしたひとときを過ごし、ハイタッチをして手術室に向かいました。手術室に向かう廊下で、ふと心に浮かんだのは高校野球の最後の試合に向かう息子を送り出した光景です。息子の背中を見つめながら「仲間と一緒に力を発揮できますように。楽しめますように。」と祈りましたが、今回は私たち夫婦の背中を息子とパートナーが祈りながら見守ってくれているのが感じられました。手術室でも医療チームお一人おひとりの真摯な姿勢とあたたかさを感じながら全身を委ね、麻酔が効いていくのを感じました。麻酔から覚めた時には元の病室に戻っていて、息子がそばにいてくれました。腎移植がうまく進み、夫が病室に戻ったことを知り、医療チームのお一人おひとりに感謝の気持ちをお伝えしました。そして息子とパートナーに「ありがとう」と伝え、安心して再び眠りにつきました。

翌日の午前中にはベッドサイドで立ち上がることができ、午後には夫の病室まで歩いていき、笑顔で再会できました。それぞれの退院後、日常に戻ることができています。日々のささやかな一瞬一瞬を大切に、より丁寧な暮らしを意識していこうと思います。体内の細胞同士が手を繋ぎ、必要時には協力し合い、支え合うように、からだの中で良い循環が保てるようにとイメージしながらの毎日です。

入院中の気づきや学びは、日常を穏やかな光で照らしてくれているように感じます。さまざまなできごとの中で家族や友人や繋がる人々の声を聴き、自分の心の声を聴き、進む道を自分で決める日々、今できることを見つめ、希望をもって楽しく生きていきたいと思います。

お一人おひとりのご健康、ご家族のご健康を心よりお祈りしています。

Thank you for thinking of us and sending kind messages to us while we were in a hospital.

We are well and having a good time at home.

I hope you and your family are staying well.

プロフィール:一般社団法人blue earth green trees代表理事

種を蒔く:#587,584,576,566,565,549, 530, 520, 510, 506, 501, 486, 482, 461, 454, 453, 444, 423, 419, 413, 409, 403, 399, 381, 376, 355, 346, 312, 307, 287, 271, 261, 244, 174, 158, 145, 125, 118, 79, 56, 42, 1

#595 2025年3月2日

木村直子から あなたへ

春の朝 金子みすゞ

雀がなくな、

いい日和だな、

うっとり、うっとり、

ねむいな。

上の瞼はあこうか、

下の瞼はまァだよ、

うっとり、うっとり

ねむいな。

足ぶみ 金子みすゞ

わらびみたよな雲が出て、

空には春が来ましたよ。

ひとりで青空みていたら、

ひとりで足ぶみしましたよ。

ひとりで足ぶみしていたら、

ひとりで笑えて来ましたよ。

ひとりで笑ってして居たら、

誰かが笑って来ましたよ。

からたち垣根が芽をふいて、

小径にも春が来ましたよ。

2025.3.1 大阪市旭区